エネルギー講演会

「地球温暖化をめぐる国際情勢と日本の課題」

(10-10)

●日本のエネルギー政策を取り巻く環境

とはいえ日本のエネルギー政策を取り巻く環境には、いろいろな不確定要素があります。

海外にエネルギーの輸入を依存している日本として、国際的なエネルギー市場はどうなのか。ウクライナ戦争はどう帰結をするのか。対ロシア制裁についてロシアはどういった対抗措置を取るのか。石油ガスの上流投資は進むのか。

また、欧米主要国はどうなのか。特にアメリカは中間選挙のもとで、バイデン政権の方向に若干の変化が出てくるのか。ロシアとの関係で苦境に立っているヨーロッパの中で、何らかの状況の変化が見られるのか。ロシアがヨーロッパに揺さぶりをかけている中で、ヨーロッパがずっと結束を維持できるのか。

一部には「これ以上ロシアと角を突き合わせるんじゃなくて、われわれもちゃんとエネルギーを供給してもらわないといけない」という声がヨーロッパの中に出てきていると聞いています。例えばイタリアで発足したメローニ政権は、反EU、反欧州委員会という立場を取っています。そういった理念によってロシアを叩く結果、「自分たちは苦しい思いをしてでもやるんだ」という戦列から脱落する可能性があるかもしれません。

また、米中関係はどうなるのか。いま世界の再エネがどんどん安くなっている要因は、中国製のパネルやバッテリー、EVがものすごく安いという理由があるわけですが、ただ、中国の一見グリーンな製品というのは中国のウイグル地区の奴隷労働などで作られたとか、中国製の石炭火力の電力を使って作られているとか、暗い側面があるわけです。そういう中で米中関係、さらには中国製品が世界でどの程度シェアを拡大していくのか。あるいは主要途上国が先進国との間で、今年はCOP27でどういう対応をしてくるのか。このあたりは、まだ先が見えにくいところです。

日本国内では、脱炭素化という大方針はもちろん不変ですし、GX実行会議はこの年末にかけて結論を出すべく、岸田総理のもとで議論が進んでいます。

ただ、それを日々どれぐらいのスピードで進めるかについてはさまざまな不確定要素があると思います。再エネのコストがどれぐらい下がるのか。再エネ単体のコストだけではなく、再エネのシェアが増えてくることによって、バッテリー、火力の調整運転、送電網の強化などの統合コストがかかってきます。それを含めて再エネの導入に伴うコストがどうなるのか。

それから、従来と違うのは、経済安全保障という意識が非常に高まっていて、特に化石燃料への依存だけではなく、中国が支配力を持っているレアアースなどの希少金属、戦略鉱物への依存が高まったときにどう考えるのかという観点も大事になってくるだろうと思います。

では、国産のクリーンエネルギー技術をもっと伸ばしたいということで、折り曲げが自由でどこにでも貼れる「ペロブスカイト太陽光電池」がありますが、これがどのぐらいのスピードで普及するのか。洋上風力では本当に国内産業が育つのか。水素はいつごろテイクオフするのか。このあたりもまだ不確定要素だと思います。

また、脱炭素化を目指すうえで、ただでさえ高い日本のエネルギーコストが、特に日本と競争関係にあるアメリカ・中国・韓国などと比べてどの程度上がるのか。日本は不均衡な形で高いコストを維持し続けるとなると、日本の製造業の存立基盤が非常に危うくなってきます。

やはり日本国内に製造業の基盤をきちんと持っているということは、将来に向けて脱炭素技術を生み出していくためにも大事なことです。このコストという点をきちんと見据えないといけません。そのためには、産業界をはじめ世論が、政府の施策に対しても、コスト面で目をきちんと光らせることが必要だと思います。

何と言っても不確定要素が一番あるのは、原発をめぐる動きです。最近の世論調査などでも、再稼働や新増設に対して肯定的な意見が以前に比べて増えてきました。それが、いまエネルギー価格が上がっていることによる一過性の問題なのか、そうではないのか。また、再稼働を進めるためには、岸田総理が言っているだけではダメなわけで、自治体を含めたきちんとした説得あるいは対話が必要になりますし、自民党内ですら、原発についてはいろいろな意見があるわけですね。デジタル担当大臣の河野太郎先生は、原発に対して極めて批判的ですので、政府がこうした方針を進めるときに、閣内できちんと意見が統一されるのか。

また、安全審査については、これまで1基を再稼働させるのに10年以上かかるという、非常にゆっくりとしたペースで進んでいるわけですが、これもアメリカの安全審査と比べると時間がかかりすぎだというところがあります。安全性を犠牲にしないで、もっと効率的にすることはできないのか。

それから「60年超運転」という問題があります。いまの原子炉等規制法では40年運転を基準とし、1回に限り最長20年が認められることになっていますが、こんな規制を設定しているのは先進国の中で日本だけです。技術的な根拠はありません。だから、アメリカのように60年を超えても運転できるようにするのは合理的だとは思いますが、そのためにはやはり技術基準が必要だろうと思います。特に革新軽水炉、小型モジュール炉、高温ガス炉などの新型炉を設置するにあたっては、それに応じた新しい技術基準を作っていく必要があります。

さらに、新増設を仮に行う場合に、いまの自由化された電力市場のもとで、民間に任せれば勝手に投資をしてくれるという甘いものではありません。やはりイギリスがやっているような「インセンティブ」を考えていかないといけないと思います。

以上、申し上げた課題に取り組むにあたっては、総理自身の強い意志と政治キャピタルが必要です。安倍元総理が安全保障法案の導入のために払われた政治キャピタルと同じくらいのエネルギーをこれに費やしていただかないと、なかなか前に進まないのではないかと思います。

私から申し上げたいことは以上です。ご清聴ありがとうございました。

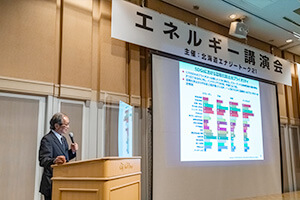

≪講演会の様子≫