エネルギー講演会

「地球温暖化をめぐる国際情勢と日本の課題」

(10-3)

●エネルギー危機はなぜ起きたか

最近では、エネルギー価格が非常に上がっています。国際的な石油・石炭・天然ガスなど化石燃料の価格が上がったことに加え、円安が進行し、電気料金も上昇しています。エネルギー価格が上がっているので食料品価格も上がっている。ウクライナ戦争によってエネルギー価格が急に上がったと思う方がいらっしゃるかもしれませんが、実はそうではありません。

エネルギー価格は、ウクライナ戦争になる前から上がり始めていたわけです。特に欧州などは昨年の秋口から天然ガスの価格がものすごく上がっていました。それによって電気料金も上がるという状態になっていました。ウクライナ戦争というのは、ある意味、既に進行していたエネルギー危機をより深刻化させたというのが正確なところだろうと思います。

では、エネルギー危機がなぜ起きたかといえば、ウクライナ戦争のような突発的な要因ではなく、構造的な要因があります。

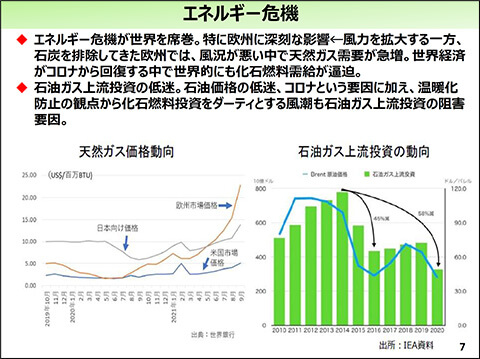

一言でいえば2014〜16年の青い線のように、石油価格が低下したわけです。石油価格が低下すると、石油ガスの新規開発がどうしても滞ります。つまり石油ガスの開発をしても物足りないということになるので、緑色の棒で示したような石油ガスの上流投資が毎年減っていったわけです。2017〜19年は小幅に持ち直し、2020年にコロナが世界を席巻して、石油価格がドーンと下がりました。ニューヨークの市場で瞬間的にマイナスをつける事態が発生して、いよいよ石油・天然ガスの上流投資が落ち込んだわけです。ところが2021年になり、世界の経済がコロナから回復する。それに伴って化石燃料の需要は増えているのに、供給がそれに付いていかないという事態が発生したわけです。

加えて、ヨーロッパで特に価格が上がってしまった大きな理由は、ヨーロッパは風力を中心とする再生可能エネルギーを、ドイツを中心に非常に強力に推進してきた。ただ、風力や太陽光は間歇性のある電源で、電力の需給は常に一致させておかないと停電が起きてしまうということで、そのバランスを取るためにもっぱら天然ガスが活用されてきたわけです。

天然ガスは、特にロシアからの安価なパイプラインガスがヨーロッパの変動再エネの導入を支えてきましたが、昨年はウクライナ戦争が起きる前からヨーロッパで風力が弱く、風がほとんど吹かない地域がありました。その結果、電力需要を満たすための天然ガスの需要が例年以上にふくらんだ。だから世界的に天然ガスの需要が回復していく中で、ヨーロッパでは例年以上に天然ガスの需要が発生したわけです。そこで、ヨーロッパはスポット市場で天然ガスを調達した。その結果、天然ガスの市場が異常に上がった。それが世界中に広がっていった。これがウクライナ戦争までのエネルギー危機の実相であります。

このように価格が上がると、これまでであれば価格が上がるごとに対応して供給投資も行われ、価格が上がったことにより需要が若干鎮静化して、さらに供給が新たな投資によって増えることで需給がバランスしてくるというのがこれまでのトレンドでした。

しかし、今回なかなかそういう状況になっていないのは、グレタ・トゥーンベリさんらが中心として主張する野心的な温暖化目標「2050年カーボンニュートラル」を実現するのであれば、もう化石燃料は使ってはいけないのだ、あるいは化石燃料に対する投資をしてはいけないのだ、あるいは投資をしたとしても、必ずその投資は途中で回収できない状態で座礁資産化するのだという議論が国際的に非常になされるようになった。だから金融機関も投資家も、化石燃料に対してなかなか投資をしなくなったということも大きいわけです。

ですから、いま起きているエネルギー危機の原因のすべてが温暖化対策のせいだというわけではありませんが、温暖化対策に起因する化石燃料への罪悪視、悪玉視というのが、いまのエネルギー危機を長引かせることになるだろうと思います。

●IEAとIEFが示すメッセージの違い

そうした見方に拍車をかけているのが国際エネルギー機関(IEA)です。IEAは1974年の石油危機を契機につくられたエネルギー安全保障のための国際機関です。2021年バイデン政権が誕生し、バイデン政権がトランプ政権と裏腹に極めて温暖化防止を重視する、俗っぽい言い方をするとグリーンな政権です。ヨーロッパはもともとグリーンな傾向が強かったですが、ヨーロッパとアメリカがそういうところで歩調を合わせた結果、IEAもそういった議論に相当引きずられています。

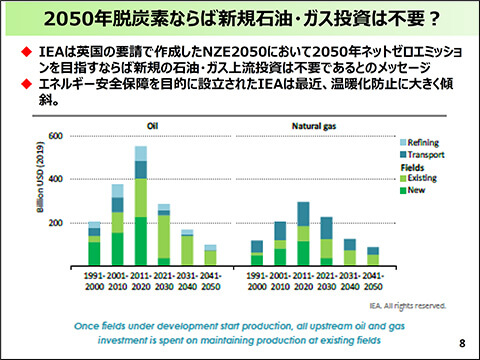

2021年に出された、世界全体でカーボンニュートラルを実現するためのシナリオを見てみます。濃い色が石油とガスの新規投資ですが、この図が何を指しているかというと、世界が2050年にカーボンニュートラルを達成するのであれば、いまあるガス田を維持するための追加的な投資をしていれば、石油と天然ガスの需要はどちらにしても減っていくわけだから、どちらも新規投資はもういらないという分析を出しているわけです。

これは2050年に世界がカーボンニュートラルになるという強い前提のもとで逆算して「化石燃料需要を考えるとこうなります」という、前提を置いた計算にすぎませんが、影響力の大きなIEAがこうした分析を出すと、「IEAはもはや石油・ガスの新規投資は必要ないと言っている」というひとり歩きをしてしまうわけです。それが金融機関や投資家に誤ったシグナルを与え、ますます石油ガスへの新規投資を鈍らせる原因になっているように思います。

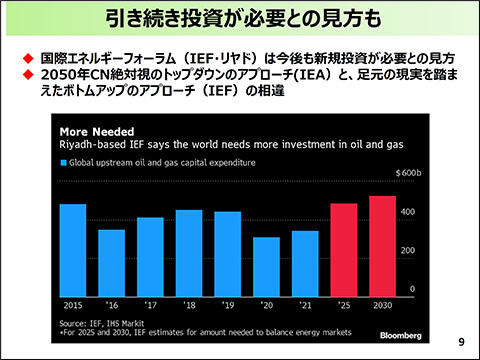

ただ、サウジアラビアのリヤドに本部を置く国際エネルギーフォーラム(IEF)いう機関は、石油・天然ガスの生産国と消費国の間の対話を目的としてつくられた国際機関で、2年に1回ぐらい、IEFの閣僚会合を行い、世界全体の石油ガスの今後の需要見通しや、それに向けて産油国・産ガス国がどういう対応を取るか、消費国がどういう対応を取るかなどについてお互いに意見のすり合わせをしようとやっています。

そこで作ったシナリオを見ると、いま世界の1次エネルギー供給の8割が化石燃料なので、その構造がすぐに変わるわけがない。脱炭素化に向かって進んでいくとはいえ、エネルギーシステム全体が数年や十数年で変わるわけがないので、当面は、途上国を中心に化石燃料の需要は増え続けることになる。それならば、いま停滞傾向にある石油・ガスの需要見通しについても、この赤いところにあるように「今後に向けて需要の増大に追いつくような投資が必要である」とメッセージを出しています。

これはIEAが出した先ほどの見通しとは真逆ですね。私はおそらくこちらのほうが現実に近いと思います。ここまで高くないかもしれませんが、IEAのように「新規の石油・ガス投資は不要である」というのは、私は言いすぎではないかと思っていますが、気候変動の世界では、こういったIEA的な見方というのが非常に歓迎されるわけですね。