エネルギー講演会

「地球温暖化をめぐる国際情勢と日本の課題」

(10-8)

●ウクライナ戦争が温暖化防止に与える影響

ウクライナ戦争が温暖化防止にどのような影響を与えるかということですが、去年は温暖化が非常に盛り上がった年でした。今年はウクライナ戦争の真っ只中でCOP27が開かれます。私も行ってまいります。おそらく温暖化防止というアジェンダは非常に重要ですから、ウクライナ戦争が起きようが、「世界全体で温暖化防止に取り組みましょう」というメッセージは変わらないと思います。

ただ、足元でエネルギー価格が非常に上がっているので何とかしなければいけないというのは、途上国も先進国も同じなんですね。日本はガソリン補助を出していますし、電気料金の上昇を抑制するために前例のない対策を取ると、岸田総理が施政方針演説の中で言っておられます。中国やインドなどは石炭をどんどん燃やしている状態ですが、そういう中で温暖化というのはモメンタムが一時的に落ちることは不可避であろうと思います。

思い起こせば、もともと世界の温暖化防止に向けた取り組みは冷戦が終結した後で、世界はこれから手を取り合って協力していくんだという機運が盛り上がる中でこうした取り組みが進められてきたわけです。しかし、世界が分断されることになると、なかなか真の意味での国際協力を必要とするイニシアチブは進みにくくなるのではないかと思いますし、何より大事な途上国支援という点では、先進国は軍事費の拡大をしなければいけないとなると、途上国支援はこれから下火になる可能性があります。

それから、途上国が苦しんでいる中で、先進国が自分たちのイデオロギーを押し付けようとすると途上国との間に分断を招く可能性があり、それが結果的に中国の影響力を増大させる可能性があります。そういう地政学的な観点が、ウクライナ戦争と地球温暖化との関わりの中で大事なのではないかと思います。

●日本を取り巻くエネルギー課題

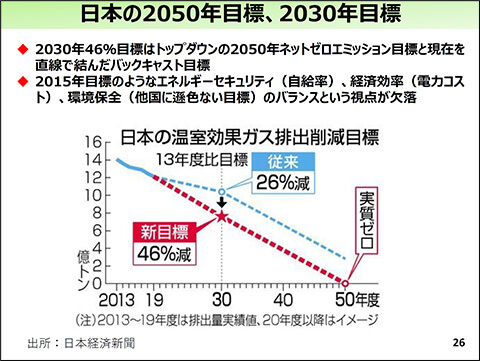

残りの時間で日本の話をします。日本はご承知の通り、46%減という極めて野心的な目標を設定しました。2050年カーボンニュートラルという長期目標から直線で引っ張って2030年でプロットするという、実現可能性を考えたエネルギーミックスに裏打ちされた数値ではないという意味において、従来の26%目標とは全然性格の違うものであります。

こういった目標が総理周辺から出てきたことによって、経産省も相当無理をしてエネルギー基本計画を作ることになりました。電力需要は2030年にかけてむしろ減るという想定になっていますし、原子力のシェアについては手をつけられないということなので、再エネのシェアを大幅に増やし、化石燃料のシェアを大幅に減らすことにしたわけですね。

これは数字合わせといえばその通りで、しかも、再エネを大幅に拡大することによって、固定価格買取制度(FIT)の賦課金は大きく膨らんで6兆円くらいになるはずですが、この当時の2021年10月時点では化石燃料の額はこれからどんどん下がるはずだと。従ってトータルではこれだけ野心的な目標を設定しても電力コストは下がるという想定を経産省はしていたわけです。これが大外れだったということは誰の目にも明らかです。

いま経産省のもとで進められていることとして、エネルギー基本計画は2030年を目標として作りました。それから2050年のカーボンニュートラルに向けては「グリーン成長戦略」を作りました。いまはその間をつなぐ「クリーンエネルギー戦略」を作っています。これは、世界が日本を脱炭素化させていくためには、単に2030年、2050年という2地点の戦略を作るだけでは不十分で、そこから先にいくための社会システムの変更が必要だということです。ですから、主要産業を含めてどうやって低炭素化、脱炭素化していくかのロードマップを含んだ「クリーンエネルギー戦略」を年末に向けて作っているところです。

その際にわれわれが考えなければいけないのは、日本のエネルギーコストがもともと主要先進国の中で最も高い。特に日本が強力な貿易関係を持っているアジア太平洋地域の中でも最も高いということであります。

中国・韓国と比べると、2015年の数字ですが、もう既に倍の数字になりますし、アメリカに比べると3倍です。それ以降もFITの賦課金がどんどん積み上がってきているので、実質的な格差はもっと広がっていることになります。そういう中でこうした46%カーボンニュートラルに向けて努力をするのが大事だと思いますが、その結果、エネルギーコストがものすごく上がることになると、日本の製造業に対して相当な影響が出てくる可能性がある。そこをどう考えるかが重要であります。