エネルギー講演会

「地球温暖化をめぐる国際情勢と日本の課題」

(10-6)

●ヨーロッパの脱炭素・脱ロシア対策

他方、ヨーロッパはロシア依存を下げなくてはいけないというのを第一に考えているわけですが、併せて、化石燃料への依存そのものを下げることを目指しています。これが脱炭素・脱ロシア対策である「リパワーEU」という計画に反映されているわけですが、当面はロシアからの天然ガスの調達をLNGなどに転換することによって供給をもっと多様化するけれども、さらには省エネ、再エネを抜本的に拡充することによって化石燃料への依存度を下げていくことを目指しています。

その一環としてヨーロッパでいわれているのが、原子力を見直していこうという動きです。原子力は非化石電源であり、ヨーロッパは再生可能エネルギーだけに頼っているのではエネルギー安全保障と温暖化防止を同時に達成することは難しいということを認識するに至った。ヨーロッパでグリーンな投資とグリーンでない投資を色分けする「タクソノミー」という議論がずっと行われてきましたが、今年になってついに欧州委員会は「原子力をタクソノミーの中に入れましょう」という案を出してきました。

また、イギリス、フランス、オランダ、ポーランドといった国々はこれから原発を新増設していく方針を明らかにしています。

ヨーロッパの中で脱原発というとドイツですが、そのドイツですら、いまのエネルギー危機に耐えきれなくなって、連立政権(緑の党、社会民主党、自由民主党)の中でも特に自由民主党の主張によって、2022年いっぱいで運転を止める予定だった原発を最初は2基、2023年3月までいつでも使える状態にしておこうとしていたのが、つい最近になってもう1基増やし、3基をスタンバイ状態にしておこうということで政権内の合意ができました。

これは反原発政党である緑の党にとってみれば、断腸の決断だっただろうと思います。というのは、緑の党にとっては温暖化防止以前から党の方針として掲げてきたのが反原発だったわけですから、今年いっぱいで止めると言っていた原発を、緑の党のいる連立政権の中でそのフェーズアウトのタイミングを延期するというのは、彼らにとっては屈辱的だけれどもやむを得ないということで、そのようになっていたわけです。

●懸念されるLNGの供給不足

それで、ヨーロッパがロシアからの天然ガスの依存を下げるためにLNGの買いに走っているわけですが、これは世界にもさまざまなインパクトを与えます。

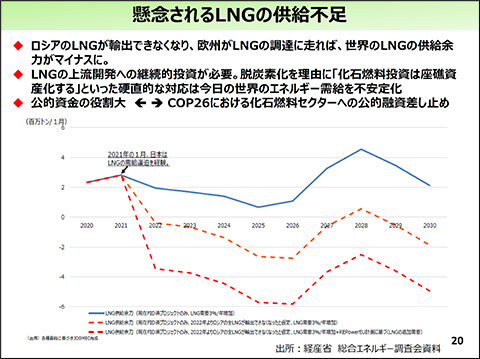

というのは、ウクライナ戦争が起きる前にはただでさえLNGの需要が増えていく中で、LNGの余剰能力はだんだん減っていきます。新たなプロジェクトが立ち上がることでようやく世界的に供給能力が需要を上回るというのは、ウクライナ戦争前の見通しだったわけです。

ところが、ロシアからのLNGが本当に市場に出てくるかどうかは、ウクライナ戦争の結果、戦災などもあって先が見通せなくなった。グラフを見てもらうと、ロシアのLNGを引くと真ん中の赤い線のような道筋になり、さらにヨーロッパがロシアから調達しているパイプラインガスを全部LNGで調達するとなると、一番下の赤い線になります。これは超過供給能力を大幅に下回り、需要超過になっているわけです。ということはLNGの価格は世界中で上がる。特にアジア地域で上がることになります。

アジア地域においては、石炭から天然ガスへの移行というのがアジアにおける減炭素化の現実的な手段とみなされていたわけですが、それが非常に難しくなる可能性があります。

これを打開するためには、新たな投資が必要になりますが、先ほど言ったように、COPの世界では「もう化石燃料投資はダメだ」という議論が幅を利かせている結果、現実とのギャップがこういう形で露呈をしているといえます。