エネルギー講演会

「地球温暖化をめぐる国際情勢と日本の課題」

(10-5)

●資源大国ロシアをめぐる各国の動向

そういう中で2022年は、グラスゴー気候協定を踏まえて世界全体が行動を起こす年だと思っていたところに起きたのがウクライナ戦争だったわけですね。

ウクライナ戦争が過去の戦争と比べて明らかに違うのは、ロシアという極めて巨大なエネルギー資源国が紛争の当事国になっていることと、ロシアが国連安保理事会の常任理事国であることにより、国連の介入がまったく期待できないことが湾岸戦争との大きな違いです。

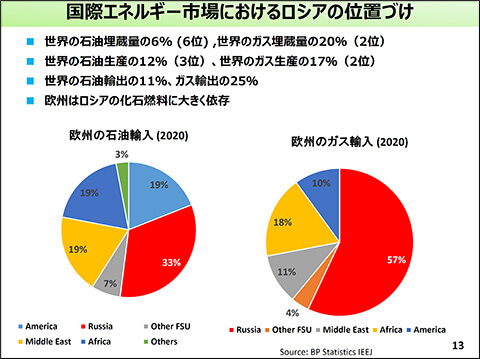

ロシアは世界の石油埋蔵量の6%、世界のガス埋蔵量の10%を持ち、世界の石油生産量の12%、ガス生産量の17%を占めるという、まさにエネルギー大国です。

特にロシアに対してエネルギー依存度が高いのが欧州です。石油輸入の33%、ガス輸入の57%はロシアに依存しています。

この57%の中には、ロシアからドイツに北海を通じて直接ガスを運ぶ「ノルドストリーム」というパイプラインがありますが、その2本目に当たる「ノルドストリーム2」が運転開始直前になってウクライナ戦争をきっかけにして棚上げになりました。もしもこれが実現していれば、欧州の対ロシアのガス依存がかなり拡大していたということだと思います。

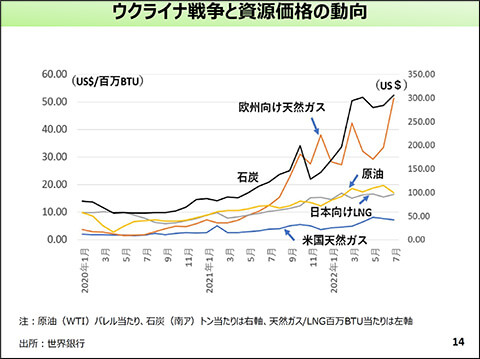

これはエネルギー価格の動向ですが、2021年の段階から石油・石炭・天然ガスの価格が秋口からどんどん上がっていました。そこへ持ってきて、今度はウクライナ戦争によってさらに上昇しています。天然ガスの価格でいくと、実は日本のLNGは長期契約によって調達しています。したがってスポット契約とは違って突然、需給がひっ迫して価格が急に上がることはありません。それまではアジアの日本向けのLNG価格は欧州、アメリカと比べて高かったんですが、いまは欧州が続けてエネルギー価格が一番高い地域になってしまいました。それくらいインパクトがあったということで、さらに天然ガスだけでなくて石炭も上がり、まさにエネルギー危機が昨年以降、世界を席巻しているという状況です。

それでG7は、ウクライナ侵攻が明らかになってから、矢継ぎ早に「ロシアに対してさまざまな制裁を科す」という共同声明を出してきました。ロシアが最も外貨収入源としている石油、天然ガス、石炭などのエネルギー輸出についても制裁対象とするということですが、それはG7の中でも立ち位置が違う点があります。

アメリカとカナダは大資源国で、ロシアの石油、天然ガス、石炭に頼らずに全部自国でまかなえるわけですが、ヨーロッパ、特にドイツ、イタリア、フランスはロシアからの石油・天然ガス・石炭を輸入しているので、特に天然ガスについてはロシア依存が強く、ロシアの天然ガス輸入をすぐに止めるわけにはいきません。

したがってG7の共同声明を見ていると、「ロシアの石炭輸入をやめましょう」というところから始まり、「石油輸入をやめましょう」というふうにだんだんと移行していき、アメリカ・カナダはロシアの天然ガスをいち早くやめると言っていますが、他のヨーロッパ諸国に対してはすぐに同調は求めないという、温度差を持った対応をしています。

●米国バイデン政権下のエネルギー情勢

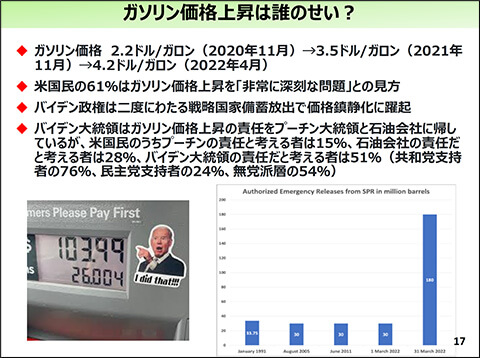

アメリカはエネルギー資源の面では確かに恵まれていますが、アメリカの国内でもエネルギー価格は上がっています。特に昨年以降、石油価格が上がっていることによって、アメリカ人の毎日の生活にとって不可欠なガソリン価格はどんどん上がっています。これはバイデン政権にとっては非常に痛い。なぜならば、アメリカで中間選挙が予定されている中で、バイデン政権のもとでガソリン価格が上がる。経済やインフレが選挙の大きな焦点になると、ただでさえ大統領選の次の中間選挙には与党が負けるというジンクスがあるわけですが、それがさらにひどいことになるということです。バイデン政権が何をやってきたかといえば、戦略備蓄を放出するとか、国内の石油ガス産業に増産を要請するなどをやってきたわけです。

バイデン政権は、トランプ政権が温暖化防止に対して消極的で、環境規制を緩和してきたことを激しく批判して政権に就き、その反対として化石燃料企業に対して極めて厳しい対応を取るという政権です。連邦所有地においてはシェールガスの生産を許さないなどですね。トランプ政権のもとで緩和をされた環境規制をまた強化してきて、わかりやすくいえば、石油・ガス企業をいじめてきたわけです。

ところが、国内でガス価格が上がって大変だとなると、手のひらを返したように石油・ガス企業に対して増産をしてくれと要請する。ただし、アメリカの石油・ガス企業はそれに対して必ずしも良い返事はしていません。なぜならば政権に対する信頼がないからです。いまは困っているから増産をしてくれと言うが、急場をしのいだら、また自分たちの首を絞めてくるだろうと思っているので、それに対してはかばかしい対応をしていません。

また、バイデン政権は、中東産油国に対しても増産を要請しています。2022年8月にバイデン大統領がサウジアラビアを訪問して、ムハンマド・ビン・サルマン皇太子に対して増産を要請しましたが、つい先日、OPECプラスの総会が開かれ、200万バレルの減産で合意しました。バイデン大統領はサウジアラビアに横っ面を張られたような状況になっています。

アメリカとサウジアラビアの関係は、昔に比べると非常に微妙になってきています。サウジアラビアの反体制ジャーナリストであるカショギさんが謎の死を遂げました。これの裏にはサウジアラビアの王族が関与しているのではないか、特に皇太子が関与しているのではないかという話があって、人権を重視する民主党政権はサウジアラビアに対して極めて厳しい対応を取ってきたものですから、サウジアラビアの立場からしてみると、バイデン民主党政権というのは、そもそもあまり愉快な相手ではない。加えて、バイデン政権はガソリン価格を鎮静化させるのに躍起になっていて、イランとの核合意をできるだけ早くして、イランの原油が国際マーケットに出てくるようにしたい。

サウジアラビアとイランというのは天敵の関係にあるので、イランの国際市場への復帰をサポートするようなバイデン政権というのは、サウジアラビアにとっては「自分たちの味方ではない」という意識があって、アメリカとサウジアラビアは決してうまくいっていない状態です。

そういうことまでやって、バイデン政権はガソリン価格を下げようと躍起になっています。これは非常に面白い写真ですが、ガソリン価格がどんどん上がっているときに、ガソリン価格のポンプの横にバイデン大統領のステッカーが貼ってあり、「I did that!(価格がこんなに上がっているのは僕がやったんだ!)」と言っていて、バイデン大統領を批判するステッカーなんですね。バイデン大統領は、口を開けば「ガソリン価格が高騰しているのはプーチンのせいだ」と言っていますが、アメリカ国民はそんなことは信じていなくて、バイデン大統領の政策の責任だと考えている人が全体の51%います。これは中間選挙を控えたバイデン政権にとっては決して喜ばしい数字ではありません。

ただ、バイデン大統領に最近、白星が上がったことは、ずっと懸案だったバイデン大統領の温暖化政策をサポートするための「インフレ抑制法案」がようやく8月に成立したことです。これは再生可能エネルギーや水素、クリーンエネルギー自動車、さらには原子力も含めてクリーンなエネルギー転換に貢献するような活動に対して全額補助や減税をするなどの補助金計画です。これがようやく上院で可決されました。

これだけでアメリカの「2030年までに2005年比50〜52%削減」という目標を全部達成することは難しいとしても、アメリカの温室効果ガスの削減には大きく貢献するだろうといわれています。

これはEUのように炭素株を引き上げることで温室効果ガスを削減するというよりは、補助金を出してさまざまな支援パッケージによって脱炭素化を目指していこうという意味において、アメリカとヨーロッパではアプローチが違うのだなと思います。その背景にはやはりエネルギー価格が上がることに対する拒否反応がアメリカ国民には非常に強いからだと思います。ですから、この施策を行っても、基本的には全部政府の補助金ですから、アメリカ国民の懐が痛むということにはならない。アメリカではそういう施策を取らざるを得ないということだと思います。