エネルギー講演会

「日本のエネルギー安全保障政策」

(7-7)

●日本の原子力産業のいまとこれから

日本のリプレースは、今回の法律では「いまある炉を崩して、そこなら建ててもいい」というものです。アメリカのような発想とはまったく違うものです。

他にも高速炉や高温ガス炉などいろいろなタイプの炉があって、これの良いところは、原子力を回して水素をつくることができるという点です。水素社会を進めるという政府の方針もありますが、特に高温ガス炉などはたくさん水素ができます。こうした革新炉のロードマップを作り、その研究開発にもお金を注ぎ込むことになりました。

そうでないと、日本の原子力の技術継承の問題として、福島第一の事故以降、学生の原子力人気が落ち込み、工学部の中の「原子力」と名の付く学科がどんどん少なくなっています。

また、電力会社にいらっしゃる方々の中でも、原子炉の運転経験のない人たちが増えてきています。もちろんシミュレーターなど運転の練習をできる設備がありますし、運転中の炉に行って勉強させてもらうなどして知見を積む機会はありますが、現在はそういった状況です。

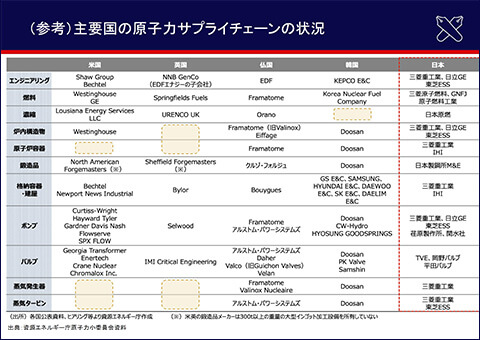

原子力産業もどんどん衰退していく可能性があります。これは原子力に関わる部品メーカーのリストですが、上からエンジニアリング、燃料、濃縮、炉内構造物、原子炉容器、鋳造品、格納容器・建屋、ポンプ、バルブ、蒸気発生器、蒸気タービンがあります。

何を見ていただきたいかというと、右端の日本はメーカーはサプライチェーンの全てに企業があり、国内で完結できます。アメリカ、イギリスも空欄があります。このように自国で足りない技術は、西側諸国が補完したりしています。

何を見ていただきたいかというと、右端の日本はメーカーはサプライチェーンの全てに企業があり、国内で完結できます。アメリカ、イギリスも空欄があります。このように自国で足りない技術は、西側諸国が補完したりしています。

先ほど半導体のラピダスの話をしましたが、半導体において日本はかなり国際競争に負けてしまい、国内にサプライチェーンがない状態です。東京エレクトロンなど後工程の組み立てのところはいいですが、ICのデザインなどを行う会社はほぼなくなってしまいました。

原子力についてはまだ国内にギリギリ残っています。特に、原子炉格納容器をつくっている日本製鋼所がありますが、鋳造の格納容器は、中性子に最も多く触れるところなので、つくるのが非常に難しいわけです。

日本製鋼所の拠点は北海道にもあります。国際的なシェアは一時7〜8割ありました。ところがだんだん、中国のメーカーが台頭してきています。中国のメーカーは自分たちでつくり始めており、どうしてもつくれないつなぎ部分などを日本製鋼所に発注してくるそうです。

技術が失われれば、雇用も失われます。とはいえ、2030年代に新しく建つ炉はないと思います。だからこそ、新増設を促す施策は待ったなしなのです。

●再生可能エネルギーにも中国が台頭

もちろん、再生可能エネルギーも国産エネルギーです。大変重要なエネルギー源だと思いますが、サプライチェーンを見ると、実は太陽光パネルは、中国のシェアが8割を超えています。国際エネルギー機関(IEA)が中国のシェアを発表しましたが、主要製造部門の段階で中国が8割を超えています。

一方、風力発電は、北海道は発電導入量が日本でナンバーワンです。風力発電の一番大きな部品は風車で、風車のメーカーについては2020年のシェアがちょうど出たところです。

1位はアメリカのGEが14%、2番目は中国のゴールドウィンドという会社が13%、3番目が有名なデンマークのベスタスで13%、4番目が中国のエンビジョンで11%。10位中の7社が中国で、中国のシェアが50%以上です。再生可能エネルギーといっても、中国の部品を世界中が使っているわけです。良いか悪いかは別として、廉価な部品があるのだったらそれを使えばいいじゃないかという考え方もあるでしょう。

1位はアメリカのGEが14%、2番目は中国のゴールドウィンドという会社が13%、3番目が有名なデンマークのベスタスで13%、4番目が中国のエンビジョンで11%。10位中の7社が中国で、中国のシェアが50%以上です。再生可能エネルギーといっても、中国の部品を世界中が使っているわけです。良いか悪いかは別として、廉価な部品があるのだったらそれを使えばいいじゃないかという考え方もあるでしょう。

ただ、経済安全保障上のリスクなども考えていかなくてはならないと思います。今後のエネルギーを考えるときに、国産の重要性や、西側諸国で調達できるサプライチェーンのバックアップを持っておくことなども念頭に置いておかなくてはならないと思います。

●まとめ

再生可能エネルギーについてはいまお伝えしたような中国の危険があると同時に、原子力についても、国際的に見れば中国がどんどん勢力を拡大している状況です。ここでわれわれ日本の自国の安全保障を考えなくてはならないし、グローバルの中の西側諸国の構成員として安全保障の問題に貢献していかなければならないということがあります。

エネルギー安全保障について政府が改めて注目し、法案審議も進めています。エネルギー問題に触れる機会が増えると思いますので、国益にかなう、現実的な国民議論を進めていただきたいと思います。

これで私の話を終わらせていただきます。ありがとうございました。

≪エネルギー講演会の様子≫