エネルギー講演会

「日本のエネルギー安全保障政策」

(7-6)

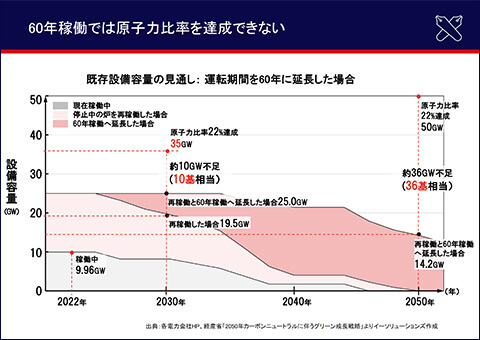

●運転期間を延長した先の目標達成度

では、運転延長をすれば、日本は原子力をずっと使い続けていくことができるのでしょうか。これはシミュレーションですが、現行法の通り、60年まで全部の炉を延長した場合の状況です。

2030年までに電源構成のうち原子力比率を22%にするのが、現行のエネルギー基本計画の目標値です。運転延長すれば足りるかといえば、全然足りません。22%というのは夢のまた夢です。

では、60年に延長した場合、現行の原子炉等規制法の下、全部の原子炉を60年に延長したらどうなるかというものです。2050年にはカーボンニュートラルを掲げていますが、22%に引き上げようにも36基足りません。

なぜかというと、先ほど申し上げたように社会全体でEVやAIを使い、データ量が増えると、電力を大量に使います。省エネを積極的に行ったとしても、それを差し引いても、電力需要が膨らむというのが現実だと思います。つまり、必要な22%は上がっていくので、原子力の運転延長がなされても足りないということになります。

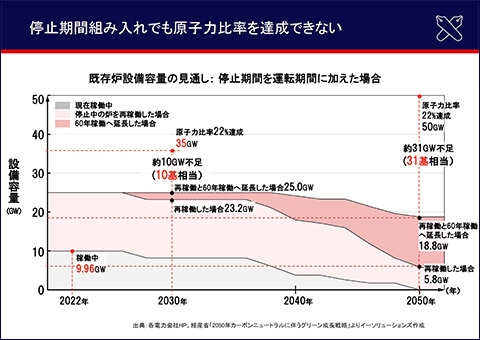

仮に、これから停止期間を組み入れたとしても、2030年は10基足りません。2050年でも36基足りない見込みだったものが、停止期間を組み入れて期間を延長したとしても31基足りません。わずか5基分の差です。

ですから、エネルギー基本計画の22%を達成するならば、新しい炉を建てていかなければならないということです。そうしないと原子力の割合は到底変わっていきません。

電力にはいろいろな特性があって、今のところ、この電気を使えば完璧だという電源はありません。例えば、再生可能エネルギーは風頼み、天気頼みで、バックアップには火力発電で蓄えなければいけないわけです。日本はエネルギー資源に乏しい国なので、いろいろな電源をバランス良く組み合わせていかなくてはなりません。安定供給の点でも、電力のコスト圧縮の点でも、安全に留意しつつ原子力を使っていかなくてはならないと私は思います。

●日本の原子力政策の問題点

このように日本には新しい炉が必要ですが、原子力の電力事業者9社のなかで、どうぞ建ててくださいと言われたときに手を挙げられるのは、せいぜい1社だと思います。原子力発電所を建てる際の投資はすさまじく、また拡大しています。

原子力は最初の設備投資が重く、運転以降の燃料費は定位安定というビジネスモデルです。火力発電所の場合は、設備投資は小さくもないですが、燃料費が高く、グローバルな資源価格によって揺らぐというモデルです。

電力は自由化されました。以前は総括原価方式のもと、かかったコストの上に薄いマージンを乗せ、それを電気料金として回収できるというシステムがありました。しかし自由化の中でそれがないわけです。金融機関も回収の目処がたたない事業に資金を投入するわけにはいきません。

電力会社が燃料費の高騰もあり、極めて厳しい経営状況に置かれています。原子力を誰が引き受けてくれるのかというのが命題です。制度設計は政府の仕事になりますから、総括原価方式がないときにはそれに近い施策をつくっていく必要があります。

廃炉も最終処分も進めなければな離ません。原子炉は長い期間をかけて廃炉にしていかなくてはならないので、継続的な資金が必要です。ですから事業環境を整えることが廃炉の問題にも影響を与えています。

また、政府は次世代の新型炉の研究開発も支援しなければなりません。アメリカは研究開発投資を重点的に行っていますが、それはアメリカの明確な政策の意図があるからです。

ですから今回、2月28日の閣議決定、岸田政権の方針転換はいいですが、その後に具体的な政策が伴わなければ、ただ標榜しただけで何も変わっていかないということになります。

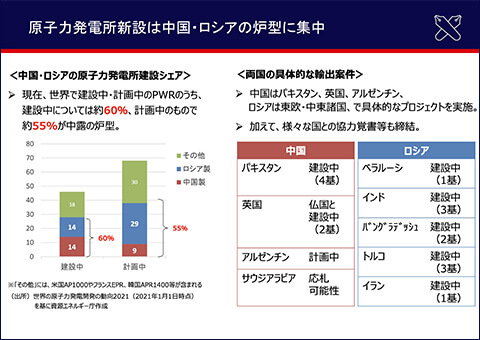

●中国とロシアのしたたかな原子力戦略

日本の話をしてきましたが、世界に目を向けてみます。原子力の市場でどういうことが起きているかについて説明したいと思います。

原子力の中心国というのは中国とロシアです。建設中の炉のうち約60%、計画中のもので55%が中国の炉です。さらに、海外にどんどん輸出をしています。中国からはパキスタン、イギリス、アルゼンチン、サウジアラビア。ロシアからは、ベラルーシ、インド、バングラディシュ、トルコ、イランに輸出しています。

原子力は非常に長い期間にわたる事業です。例えば、中国がパキスタンに原子炉を売り込むときに、中国の協力銀行が「われわれが資金をお貸しします」と申し出る。つまり、融資とひもづけて原子力を海外展開するのです。そうするとパキスタンは80年、100年、中国と強い関係にあるということになります。これを極めてゆゆしき問題だとアメリカは思っています。

核不拡散の問題と原子力のルールを中国・ロシアに置き換えられてしまうのではないかということを警戒しています。

●アメリカが取り組む小型モジュール炉

アメリカは中国・ロシアの脅威に対応したいのでしょうが、一次、東芝と合弁を作っていたウェスティングハウスは、今やカナダのファンドが所有していますし、昔から原子力に携わってきたGE(ゼネラル・エレクトリック)は日立と組んでいます。GEはコングロマリットとして金融業などさまざまな事業をしていて、原子力は一事業です。

アメリカは中国・ロシアの脅威に対応したいのでしょうが、一次、東芝と合弁を作っていたウェスティングハウスは、今やカナダのファンドが所有していますし、昔から原子力に携わってきたGE(ゼネラル・エレクトリック)は日立と組んでいます。GEはコングロマリットとして金融業などさまざまな事業をしていて、原子力は一事業です。

そういう中でアメリカは原子力のイノベーションを重視しています。それが「Small Modular Reactors(SMR)」という小型モジュール炉です。例えば従来は、原子炉というと細部にわたって一つひとつ匠の技で手づくりに近いような設計思想を持っていましたが、それがどんどん変わってきました。車メーカーのように部品を組み合わせてつくっていくのがモジュラー化です。原子炉もそのような方法でつくっていこうとしています。

アメリカでは、その分野に研究開発費をたくさん注ぎ込んで、実証の場所も提供して、結果としてたくさんベンチャーが生まれました。一つは「ニュースケール」という会社。これは2029年に商業炉ができる予定です。あとは皆さんご存じのマイクロソフトのビル・ゲイツさんが「テラパワー」という会社に出資をしています。

アメリカではそういったベンチャーが出てきて、安くて安全な標準炉をつくり、中国・ロシアに対抗しようとしているわけです。

その安全設計も、例えば福島第一のようなことが起きた場合に、人手を介して運転を止めるのではなく、自動制御で運転が止まるという設計思想です。技術力で安全性を高め、それを国内に導入するとともに輸出していこうというのがアメリカの戦略です。

日本でも、もちろん小さな炉を計画する会社はあります。ところが日本の場合、立地地域は大型炉を要望する傾向があり、地元との調整が非常に難しいことが予想されます。

そう考えると、日本で小さい炉が建つかどうか、極めて難しいかもしれません。ただ、日本は西側諸国として、アメリカと一緒にこのSMRに関わっていかなければならないのではないかと私は考えています。

先ほど申し上げたニュースケール社には日本の日揮ホールディングス、IHI、国際協力銀行が出資をしています。先ほど、AIがたくさんの電力を必要とするという話をしましたが、実はいまアメリカで考えられているのは、データセンターの隣に小型炉をつくるというもの。データセンターは非常に電気を使いますから、その横に原子力を置こうという考え方があります。

もう一つ、先ほど再生可能エネルギーは負荷調整がいると話しました。再生可能エネルギーをつくるところには小型炉を置こうという発想で、いまアメリカの原子力政策は進んでいます。

≪エネルギー講演会の様子≫