エネルギー講演会

「日本のエネルギー安全保障政策」

(7-5)

●再エネ推進の課題と規制強化

再エネも発電中の二酸化炭素の排出がない重要なクリーン電源であり、もちろん拡大していく必要があります。ただ、再生可能エネルギーにもいろいろな事業者があり、例えば北海道電力や東京電力など大きな電力会社ではなく、新電力も再生可能エネルギーに参入していますので、資金力などで脆弱な事業者もあるわけです。

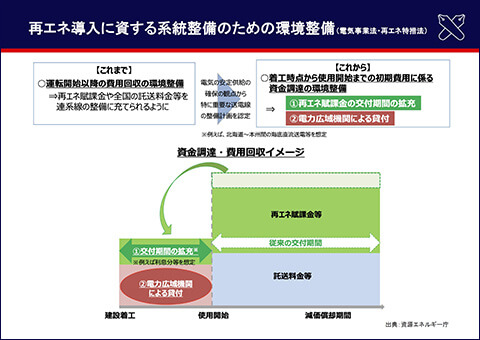

ですから再エネを導入するときに、建設を着工したところから交付金と呼ばれる補助金をもらえるようにして、借金をして設備投資をしたときの金利負担を手当できるようにしたり、資金の不足する事業者には、経産省の外郭団体である電力広域機関から融資を受けられるよう制度を整えたりしています。

再エネ補助の施策である、「固定価格買取制度(FIT)」はどういうものかというと、新電力などが参入して発電した電力を北海道電力など電力会社が賦課金を上乗せして買い取る制度です。その買取価格はどんどん下がっていますが、例えば価格が40円のときに開発した事業者は、40円の恩恵をずっと受けたいので、多少壊れたりしても放置していました。放置しないで建て替えると、壊れた一部を修理すると、その時点の価格が10円のときであれば、全体も10円に下がってしまう仕組みでした。そこで修理した部分は10円、それ以外は40円を維持できるようにし、とにかく補修、修理を進めることを促す制度もつくっています。

忘れてはならないのは、温室効果ガスは森林吸収という削減方法もあって、それは排出量から引き算ができるわけです。それなのに森林を切り崩して太陽光ぱねるを敷き詰めても、せっかくのマイナス部分を大なしにしてしまいます。森林を切り崩すことについては治水の問題も懸念されるので、慎重にとらえなくてはならないと考えています。

先ほど申し上げた「GX脱炭素電源法」に先がけて、2月初めには「GX推進法」という法律もできました。これも閣議決定されて国会で審議されますが、グリーン投資に10年間で官民合わせて150億円が必要であることが確認されました。2023年度には「GX債」という債券が発行されるとともにその財源として、「カーボンプライシング」という炭素税に類する仕組みを、石炭火力などの火力発電施設を持っている事業者から徴収することを示した法律が同時並行でできています。

そのように2月はたくさんの法律が閣議決定され、その後の国会審議が注目されるところです。

●原子力の運転期間延長問題とは

では、原子力の話に戻ります。原子力基本法の中で原子力発電というのは「電気の安定供給の確保」「脱炭素社会の実現」「エネルギー供給の自律性向上」に資するよう必要な策を講じると言っています。つまりこうした原子力の価値を具体化するためにできた法律ですが、さらにそれをブラッシュアップしていくことになります。電気事業法、原子炉等規制法、再処理等拠出金法、この3つの法改正が行われることになっています。

よく日本の安全審査は世界で一番厳しいといわれます。福島第一原発事故以降、確かに原子力の規制は非常に厳しくなり、おそらく皆さんも原発の見学に行かれるとびっくりするだろうと思います。

私も各炉をお訪ねしていますが、まさに要塞のようです。発電に関連する施設はもちろん、事務棟ですら、電話一つにしても、地震が起きたときのためにベルトでしっかりと机に固定されているなど、厳しい耐震対応策が講じられています。

また、テロなどに備え、原子炉からとても離れた場所にオペレーティング室や水や電源のバックアップができるよう「特定重大事故等対処施設(略称:特重)」の工事をすることが新規制基準で求められていて、各電力会社は6〜7兆円規模で対策を講じているところです。そうした厳しい規制は維持されますが、原子力の価値を認めながら運転を延長する方向に持っていこうというのが運転期間延長の問題です。

いま申し上げた「原子炉等規制法」に40年運転について書かれていますし、60年まで運転できることも書かれています。

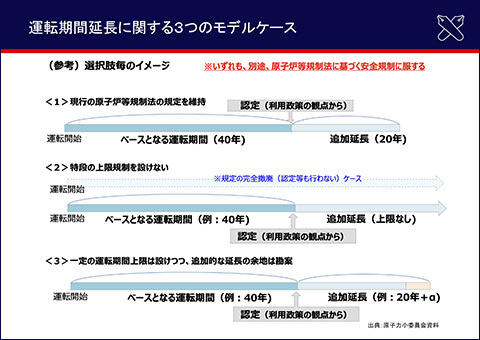

経産省からは利用の観点から運転期間延長に関する3つのモデルケースが出されました。結論としては、「<3>一定の運転期間上限は設けつつ、追加的な延長の余地は勘案」のケースに一旦落ち着きました。これが経産省から出されている法案です。

原子力小委員会や基本政策分科会という経済産業省の審議会の中で議論したのですが、現行は「<1>運転を開始して40年経って、20年延長ができる」というものです。つまり最大60年。また、<2>は、原子炉等規制法において厳しく安全審査をされるのだから、その審査をクリアできるのであれば予め何年と上限を設けなくてもいいのではないかという考え方です。

<3>は、これまで止まっている期間を追加的に延長期間としようという案。これまで審査などが長引いて止まっている期間や、裁判で運転差し止めの判決が出て止まっている期間は運転をしていないのだから、中性子も出ていないので原子炉も劣化しないということで、追加分の運転延長の法案が認められました。安全規制などで運転が止まっている期間、行政命令によって止まっている期間、裁判所の命令で止まっている期間も加えてはどうかということです。

よく「運転延長は危険ではないか」「経年化した炉は危ないのではないか」という議論があります。もちろんその可能性もないという証明は難しいわけですが、一つ申し上げたいのは、利用の価値としては運転延長を認めることになりますが、一方、原子炉等規制法では、30年以降は10年ごとに厳しい審査をして、それをクリアできないと運転延長は認められません。安全審査の厳しさを維持しながら運転延長をして原子力の価値を実現していくということだと思います。