エネルギー講演会

「日本のエネルギー安全保障政策」

(7-4)

●べースロード電源不足が大きな要因

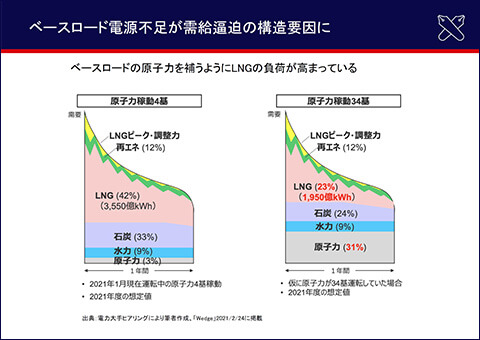

次のグラフは、原子力が4基稼働しているときの2021年の状況と、東日本大震災より前に原子力が34基稼働していたときの電力需要を365日、多い日から順に積み上げたものです。

これを見ていただくとわかりやすいと思います。グラフの一番下に四角い形で張り付いている部分の「ベースロード電源」といって、ずっと稼働させている電源のことです。震災前は、この土台がしっかりとありました。石炭、水力、原子力がベースロード電源です。

再生可能エネルギーは、皆さんご存じの通り、晴れているときは太陽光が発電します。風が出たときには風力が発電します。でもそれはお天気しだい、風しだいとなってしまうので、需給が不安定です。ですから、負荷調整のためにバックアップする火力発電が必要です。

蓄電池という話もありますが、蓄電池の普及はもう少し先になるので、再生可能エネルギーのバックアップとして主にLNGが使われていました。

ところが原子力がなくて3%に落ち込んでしまってからは、石炭はベースロード電源として震災前よりむしろ増えています。さらにLNGまでベースロード電源として使われるような状況になっています。LNGへの依存が非常に増えていることは、実際の需要の状況を見てもわかると思います。ロシアによるウクライナ侵略が起こる前から、こうした状況があったわけです。

実際に北海道では停電が起きてしまいましたが、東京も、電気の予備率が「マイナス1%台」という時期がありました。その間にどうしたかというと、老朽化した火力発電を修理したりして、何とか冬を乗り切ったというのが現状です。

●岸田政権による原子力政策の転換

いま申し上げたように、構造的な供給力不足に加えてウクライナの問題で、さらに安定供給が揺るがされているというのが、エネルギー安全保障の重要な問題として認識されました。ということで岸田政権が本格的に動き始めたわけです。

いま申し上げたように、構造的な供給力不足に加えてウクライナの問題で、さらに安定供給が揺るがされているというのが、エネルギー安全保障の重要な問題として認識されました。ということで岸田政権が本格的に動き始めたわけです。

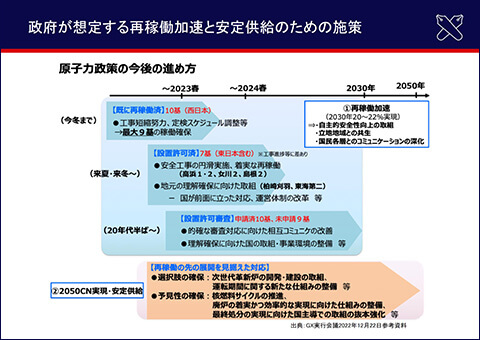

足もとの危機として、ウクライナの問題や電力コストの問題はありますが、再稼働済み10基のうち9基は稼働させましょう、工期も短縮させましょうということを決めました。設置・認可を終えている原子炉が7基あるので、これらを再稼働に向けて政府も全面に立って支援しましょうということ。原発が動いていない分を化石燃料に頼っている状況ですし、国内では石炭もガスも採れないので、原発が動けば、国富の流出は約1.6兆円分が回避できることになり、エネルギー安全保障の確保につながります。

また、構造的な供給力不足があるので、エネルギー政策の遅滞をきちんと解消するための政治的決断をしようということで、再稼働にに加えて、いまある原発の運転期間を延長しましょうということ。また、新しい技術革新を期待して次世代の革新炉を開発してまたリプレースしましょうということ。また、再処理や最終処分を加速していきましょうということを宣言したわけです。

そして、2023年が始まりました。再稼働を進める7基の中には東京電力の柏崎刈羽原発や日本原電の東海第二原発も入っていますが、これらの再稼働も実施しなければならないということ。そして、2020年代半ばには、未申請の9基についても動かしていかなくてはならないということです。

菅政権のときに「2050年カーボンニュートラル」を掲げました。岸田政権でもその旗を降ろしているわけではないので、再稼働の先には新しい原発が増えなければ、それは達成できません。

また、核燃料サイクルなどのバックエンドも大事です。再稼働から最終処理までのロードマップを政府がつくったわけです。

●GX脱炭素電源法とは

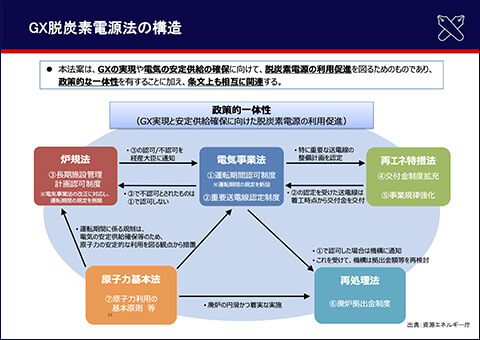

2月28日に「GX脱炭素電源法」が閣議決定されました。いま通常国会が開かれていますが、そこで一括審議される「まとめ法案」になります。

原子力は、発電中に二酸化炭素を排出しない、グリーンに貢献する電源です。発電に使う燃料のウランは輸入していますが、例えて言うなら“小指の爪”くらいの大きさのウランで8〜9カ月間、4人家族の電力が十分にまかなえるくらいの発電効率の良いパワーのある電源です。

そういう意味では、資源の乏しい日本にとって自律的な電源といえます。外国での資源需給構造に振り回されない電源として、原子力の価値を「原子力基本法」で書きましょうというのが今回の法改正の一つです。

それを受けて、この価値に基づくような利用の側面から「電気事業法」を変えることが含まれています。

もう一つ、「原子炉等規制法」があります。現行では、運転期間を40年として、一度だけ延長が認められて60年運転ができます。これは民主党政権のときにできた法律です。これをより長期運転ができるように改正するものです。これらが原子力に関わる法律です。

また、再エネに関わる法律としては、再エネをもっと拡大できるように「再エネ特措法」を改正します。最近、再生可能エネルギー開発において、森林を切り崩すとか、騒音が非常に大きいとか、地元の住民に大きな負荷をかけてしまう地域が出てきている状況にあります。そうした地元との調整を重視する方向で改正されます。また、太陽光パネルを発電が終わったら回収するなど、撤収ルールも厳しくなっています。

≪エネルギー講演会の様子≫