エネルギー講演会

「日本のエネルギー安全保障政策」

(7-3)

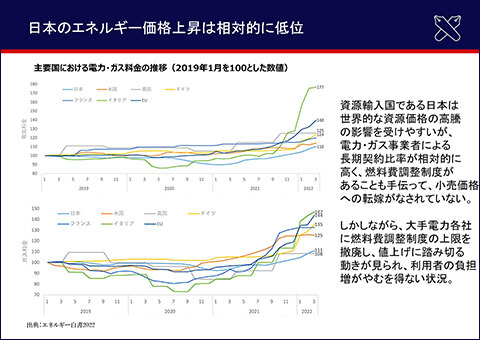

●日本のエネルギー価格の動向

とはいえ、日本のエネルギー価格は、ヨーロッパと比べてそれほど上がっていません。特にイギリスやイタリアなどは、それまでの7〜8倍になるという大変な状況となっています。日本はガソリンについて補助金を出す制度をつくったのを覚えていらっしゃると思います。ガソリン価格が約170円を超えたところで1リットルあたり5円、供給者つまり卸のほうに補助をするという制度でした。今年1月からは、だいたいひと月ごとに2円ずつ減らしていくという、ある意味、出口を見つける政策に変わっていきました。あとは、日本は燃料費調整制度という、電力会社が認可を得て上限を撤廃して値上げに踏み切るというもので、各電力会社はいま値上げを申請しているところです。

北海道電力の場合は、経済産業省が1月26日に申請を受理しました。6月からは34.87%の値上げを申請していて、年間では世帯あたり34,000円の負担増になります。これはもちろん経営努力がないわけではなく、9年ぶりの値上げになります。34,000円増えるというのは非常に痛手になるということは重々承知しています。

私は東京電力の管内に住んでいまして、東京電力の管内は、関西電力の管内に比べて7割も電気代が高いです。私は既成料金の個人契約をしていますが、これもまた東京電力は料金を大きく引き上げますので、ますます電気代は上がっていくことになります。

個人の生活だけでなく、企業もそうです。JR東海では東京から新大阪まで新幹線を走らせていますが、その電気代はだいたい一日1億円だそうです。それが今度の値上げでおそらく一日2億円に跳ね上がるそうです。

例えばNTTなどは、日本の電力消費量の1%を消費している会社です。ですから、電気料金というのは経営上も大きな負担になるという話です。中小企業にとってはもっと深刻な話で、実は日本商工会議所が調査をしたのですが、「電気料金が何%までの上昇だったら経営努力で吸収できますか」という質問をしたときに「1円でも厳しい」という回答をした企業が6割近くになりました。

電気は経済活動、社会生活にどうしても必要なインフラですし、通信などに並んで重要で欠かせないものです。この価格が上がっていくことによって産業や生活へのインパクトは計り知れないものがあるということを皆さんも実感されていることと思います。

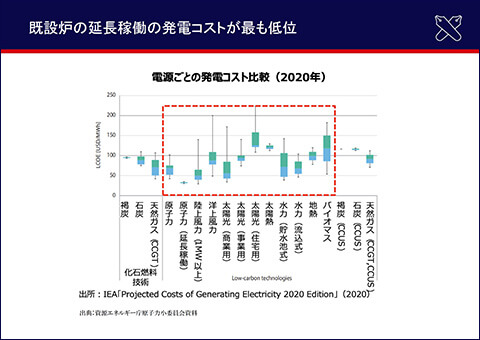

ではどうすればいいのか。われわれも電気を使っていますから、どの電源を使って発電したら一番安いかというのがこのグラフです。

これは国際エネルギー機関(IEA)の資料です。いままでは石炭が安かったのですが、いわゆるグリーン政策のもと炭素価格がついてくるので、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを導入しやすい環境に恵まれた特にヨーロッパなどでは、価格が下がってきています。

そして原子力ですが、既存の原子炉を回すというのが世界でも一番安いです。

先ほど、各地の電力会社の話をしましたが、実は値上げをしていない関西電力、九州電力、中部電力はトレーディングで利益が出たということがあって例外ですが、原子力が回っているところは値上げをしないのです。ですから日本の西側は安い電気を利用できますが、再稼働が遅れている東側は、安い原子力が使えていない。これはとてもシビアな問題です。

●電力の供給力不足が最大の問題

北海道には非常に良いニュースがあって、ラピダスという半導体の合弁会社が北海道に工場をつくることになりました。5兆円を投資します。トヨタ、デンソー、NTT、NEC、ソフトバンク、東芝系のキオクシア、三菱UFJ銀行という8社が出資した会社です。

最先端の半導体をつくるということですが、その前にTSMCという台湾の会社が九州の熊本県で工場をつくるというニュースも記憶に新しいと思います。九州は、いま日本で一番電気代が安いです。それは原子力が回っているということと、再生可能エネルギーの発電量も多く、電力を安く調達できるという最も恵まれた状況にあります。そこを選んでTSMCは投資をしたのです。

ラピダスが北海道を選んだのは、今後の電力の中で安い再生可能エネルギーが入ってくるのと同時に泊原発が動き始めるということに期待感が高まっているのだろうと思います。そうでなければ、半導体製造コストが下がりませんし、しかも半導体の周りにいろいろな部品メーカーなどが集約してこなければ産業拠点をつくれないので、そういった意味ではラピダスにとっても電気のコストが非常に大事になってきます。

われわれは、昔よりも使い勝手の良い機器に囲まれ、情報化時代に生きています。携帯電話が普及して、いろいろな電気製品が自動化されたり、スマート化されたりして賢くなっているわけです。これから起こり得る大きなデジタルのイノベーションとしては、いまガソリンで走っている自動車が電気自動車に替わっていきます。電気で動く自動車は電気をたくさん使います。

AI(人工知能)の高性能化が止まりません。最近、テレビでも「チャットGTP」の話題がよく取り上げられています。質問を投げかけると、AIがわかりやすく口語体で回答をしてくれるというのが取り上げられたりしますが、このAIも非常に電気を使います。人工知能ですから、われわれの脳の働きを外部のコンピューターで行っているということです。

脳はすごく機能的にできていて、思考しているときに使う電力は20〜25ワットといわれています。それを外部で代替しようとすると、処理する半導体が何百も何千もいります。20〜25ワットと言いましたが、人工知能にいろんな情報を入れて覚え込ませようとすると、非常に大きな電力を使います。

ですから、電力を何によってつくるか。安くつくるのか、グリーンでつくるのかということは、これからの大きな命題になると思います。

「EV(電気自動車)になればガソリンを使わなくなるから、グリーンかつクリーンでしょう」と言ったところで、その電力を石炭火力でつくってしまうとそうではなくなるわけです。

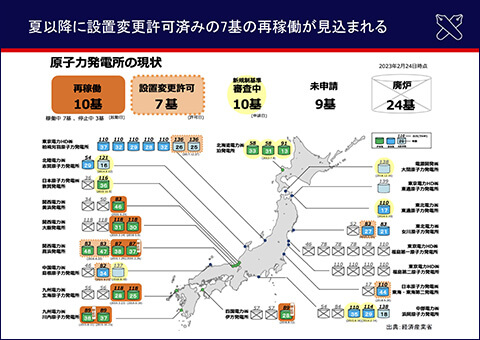

現状を申し上げた通り、日本の西側には稼働の進んでいる原子力発電所が集まっています。北海道は泊発電所が審査中ですが、例えば東京電力の柏崎刈羽発電所、東北の女川発電所など、こういったところの再稼働が進んでいくと、日本全国で電力料金の低廉化が進む可能性があります。

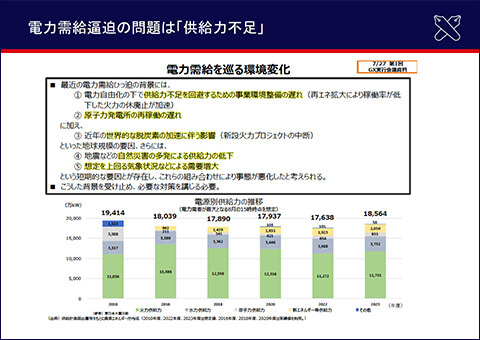

いま申し上げたように、電力価格が上がっているのは短期の問題がありましたが、この北海道では停電の発生という深刻な問題がありました。電力の構造問題としては、要するに供給力が足りないのです。

火力発電や原子力発電、再生可能エネルギーによる発電などいろいろありますが、それらの供給力が少なくなってきています。設備投資が行われていない状況が続いていて、少しずつ減っている状況です。

電力の自由化が行われて何十年にもなりますが、そういった供給力不足を回避するような政策が施されておりません。原発の再稼働が遅れているということと、国が脱炭素を標榜しているので、電力各社にとって火力に投資していいのか悪いのか、決断しにくい状況もあります。さらに自然災害が起きることによって供給力が落ちてきているということもあります。