エネルギー講演会「脱炭素化に向けた日本の針路」

【第一部】講演

(7-6)

●地域と企業は脱炭素の時代をどう生き抜くか

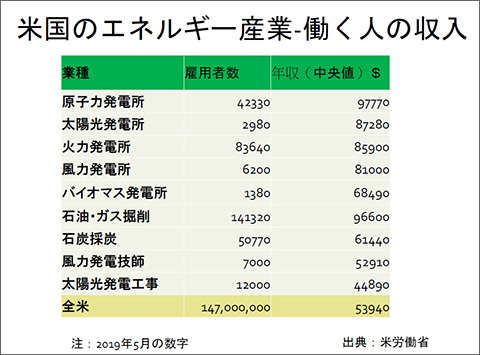

再生可能エネルギーを導入したら雇用が増えるなどといわれますが、アメリカのエネルギー産業で働く人の収入を見ると、原子力発電所で働く人は約42,000人。収入は10万ドルぐらいですから、いいですよね。風力発電所で働く人は6,200人。原子力発電所の7分の1ですが、実は設備量は同じ1億kWです。同じ設備量があっても風力発電所は原子力発電所の7分の1しか雇用がない。人がいらないんです。逆に、人がいたらペイしません。収入も残念ながら安い。太陽光発電工事や風力発電技師も給料が安い仕事です。ですから、再生可能エネルギーで地域が潤うというのは、あまり期待しないほうがいいです。

ではどうするかというと、北海道は観光でかなり豊かになる可能性があります。日本で外国人観光客が一番お金を使っているのは東京です。1兆円近く使っています。その次が大阪で、7,000億円ぐらい。その次が北海道で、2,700億円ぐらい使っています。これは京都より多いです。コロナが収束すれば、さらにまた良くなるでしょう。

ただ、気をつけなければいけないのは、外国人より日本人のほうがはるかにたくさんお金を使っているんです。日本人の収入が増えないと、北海道は観光でなかなか豊かになれないことになります。日本人全体の収入が増えることを考え、その恩恵を受けることを北海道は考えなければならない。

そのために、一つ良い方法があります。これから社会は電気と水素に替わっていくとお話ししました。それらに替わって使われなくなるのが化石燃料です。石油や石炭などを輸入しなくなって、電気や水素に替わっていくわけです。その指標は、2019年では16兆円、約20兆円です。日本が20兆円を節約できるとすれば、その分で電気と水素をつくるんです。新しい20兆円の市場ができる。これを取らない手はありません。

そこで、北海道で水素エネルギーをつくる産業を進めることが非常に有効な手段です。水素をつくってどこかに運ぶと輸送費がかかりますし、運ぶために液体水素にするだけでエネルギーがかかります。それを元に戻すのも大変です。アンモニアにしたら使い道は限られてしまう。そうなると、地元でつくるのが一番いい。室蘭や苫小牧に水素製造工場をつくる。水素をどうやってつくるかというと、電気分解です。

そこで、北海道で水素エネルギーをつくる産業を進めることが非常に有効な手段です。水素をつくってどこかに運ぶと輸送費がかかりますし、運ぶために液体水素にするだけでエネルギーがかかります。それを元に戻すのも大変です。アンモニアにしたら使い道は限られてしまう。そうなると、地元でつくるのが一番いい。室蘭や苫小牧に水素製造工場をつくる。水素をどうやってつくるかというと、電気分解です。

いま日本政府は、オーストラリアで褐炭から水素をつくって運んでくるなどと言っていますが、そこでつくられる水素の量など本当に限られています。

例えば、北海道の紙パルプ業や鉄鋼業が水素に替わったときに使う水素の量は、とんでもないことになります。鉄鋼業の水素化だけで最低2,000億kWhぐらいは電気の量が必要です。日本の電力消費の2〜3割は、鉄鋼業の水素製造のために必要です。これを地元でつくって配ることによって雇用を生み、お金も動きます。

では、どうやってつくるか。原子力と再生可能エネルギーによる水の分解です。そう言うと、「なんだか原子力は怖い」と思う方もいらっしゃるかもしれない。これはいままでの原子力発電とは違うものです。

誰がつくるかといえば、地元の会社がやらなければなりません。そうしないと東京や大阪の資本家が来て、ここに水素製造工場をつくってしまうからです。それで雇用は生まれるかもしれませんが、お金は地元に落ちません。

だから、地元の企業が中心になって進めていく。北海道でこれをできる人がいるかというと、ちょっと苦しいかもしれません。ですから、電力会社が中心になってやるしかない。北海道電力がこれをやるしかないんです。そのためには、早くお金を貯められるようなことをしなければならない。一番簡単なのは、泊原子力発電所を早く動かすことです。電気料金を下げて、北海道電力が体力をつけて「小型モジュール炉」というのを進めていくことです。