エネルギー講演会「脱炭素化に向けた日本の針路」

【第一部】講演

(7-4)

●エネルギー価格の家計と産業への影響

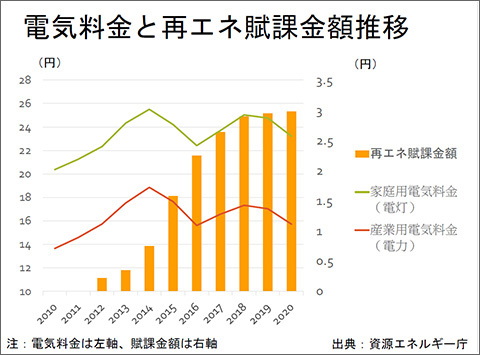

皆さん、電気料金が上がっているのをお気づきですね。これは2020年までのグラフです。家庭用電気料金のうち、使用電力量によって計算される「電力量料金」の単価は、2010年に全国平均で20円ぐらいでしたが、現在は24円近くですね。産業用も上がっています。

単価が上がっている理由は、原子力発電所の停止によるものです。2011年から原子力発電所が止まって、化石燃料を購入するようになってから上がりました。ところが最近、それよりも大きな影響を与えているのがオレンジの棒です。「再生可能エネルギー発電促進賦課金」です。いまや再エネ賦課金は、夫婦とお子さん1人ぐらいを標準家庭とすると、年間1万円を超えるぐらいの負担になっています。

単価が上がっている理由は、原子力発電所の停止によるものです。2011年から原子力発電所が止まって、化石燃料を購入するようになってから上がりました。ところが最近、それよりも大きな影響を与えているのがオレンジの棒です。「再生可能エネルギー発電促進賦課金」です。いまや再エネ賦課金は、夫婦とお子さん1人ぐらいを標準家庭とすると、年間1万円を超えるぐらいの負担になっています。

でも、問題は産業です。例えば鉄鋼業界が一人あたりがどれぐらい払っているかというと、再エネ賦課金だけで年間50万円以上を払っています。再エネ賦課金がなければ、給料50万円分を多くあげているのと同じです。業種によって違いますが、エネルギー多消費型産業は再エネ賦課金対象の電気使用量が多く、額が非常に大きくなっています。製造業では一人当たり年間11万円ぐらい。ということは、再エネ賦課金がなければ、私たちの給料を上げることができるかもしれない。

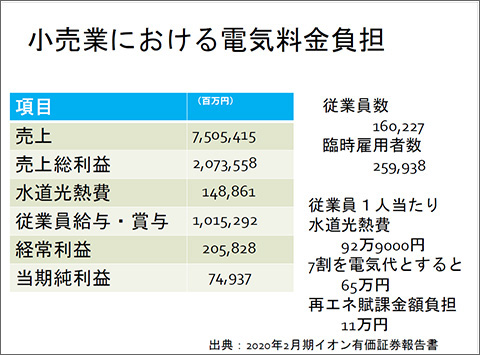

例えば日本を代表するスーパーマーケットは7兆円以上の売上があります。電気代と水道代で年間約1,500億円を使っています。それを従業員数で割ると、再エネ賦課金は約10万円です。これは従業員の皆さんからすれば、再エネ賦課金がなければ年収が10万円上がるということ。それぐらい大きなインパクトがあります。

これはほかでも同じです。札幌の某百貨店などでは光熱費が非常に多いので、従業員一人当たり年間約100万円分の電気代を使っています。ということは、再エネ賦課金は15万円以上ですね。

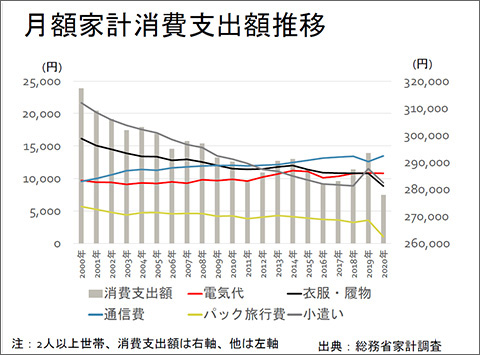

家庭にも影響があります。これは家計の消費支出の月額推移です。右側が1カ月に使っているお金。20年前に32万円を使っていましたが、2人以上世帯の平均でいまは28万円ぐらい。1割以上支出が減っています。ということは、支出を4万円減らしたので、いろいろなものを削っています。例えば、一番削られている支出の一つが「衣服・履物」代。昔は1カ月で16,000円ぐらい使っていましたが、いまは1万円を切っています。いまや服は都心のデパートよりも量販店で買う。いや、もっと価格の安い郊外の量販店で買う。買う服の量は変わっていなくても、単価が昔よりずっと下がっています。皆そうやって節約しているのです。

その中で減っていないのは携帯電話代と電気代。どちらも減らせません。単価の値上がりを考えると、使用量が1割ぐらい減っています。節電しても単価がすごく上がっているから、産業を通して自分の給料にも影響があり、家計にも影響があるのが電気代です。その影響をつくり出しているのが再エネです。

≪講演会の様子≫