エネルギー講演会「脱炭素化に向けた日本の針路」

【第一部】講演

(7-5)

●2050年温室効果ガス排出量ゼロ宣言

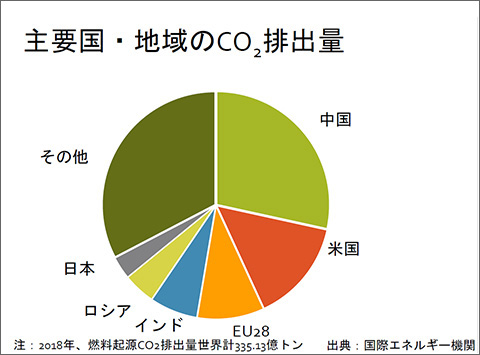

G7サミット(主要先進7カ国会議)では、2050年に脱炭素を実現しましょうということで合意しています。そのための道筋を考えましょうということですね。世界の温室効果ガス、特にその中心になる二酸化炭素を誰が出しているのかというと、中国です。世界の3割ぐらいです。アメリカ、EU28、いま27ですが、このグラフができたときにはイギリスがまだ加盟していたので28です。次に、インド、ロシア、日本です。日本は世界全体の3%ぐらいです。

でも、世界各国が脱炭素を進めると日本もやらざるを得ないわけです。それで菅前首相は2020年10月、2050年に脱炭素社会の実現を目指すと発表しました。政府資料には「経済と環境の好循環」と書いてあります。環境問題としての脱炭素に取り組めば経済成長があるんだと書いてありますが、それが本当かどうかについてお話ししたいと思います。

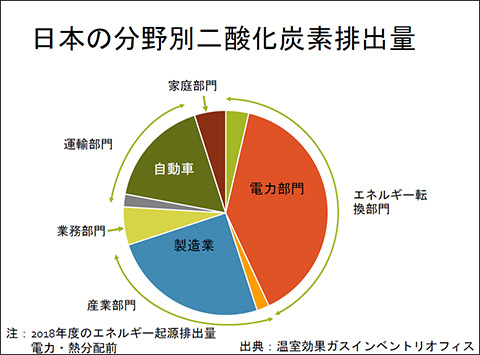

これは日本の分野別の二酸化炭素排出量です。電力部門、製造、運輸、中でも自動車などが多いですね。

いま世界中が目指しているのは、自動車や鉄道の電化。あるいは、水素を使う。こういうものを含めて変えていく。製造業で、電気を使えるものは電気にしていく、電気を使えないものは水素を使う、というのが世界中の流れです。将来使うものは電気と水素。その水素を何でつくるかということが、北海道の将来にも大きく関わることだと思います。

これから世界のエネルギーは電気と水素に変わっていく中で、それらをどうやって安くつくるかについて考えなきゃいけない。ところが日本政府は、そういう話をほとんどしていません。日本では報道されていませんが、ヨーロッパとアメリカではそういう話がたくさん出ています。

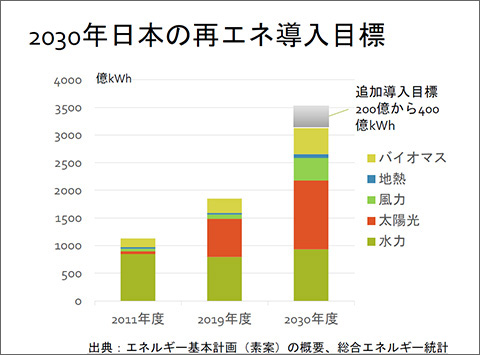

日本政府が言っているのが、再生可能エネルギーの導入目標を上げるということ。2019年の2倍ぐらいに発電量を増やす。いま18%ぐらいのものを36〜38%にすると言っています。太陽光はほぼ2倍、風力は5倍以上になります。こういうことをすれば二酸化炭素は減ります。でも、影響はないのだろうかというのが不安になりますよね。

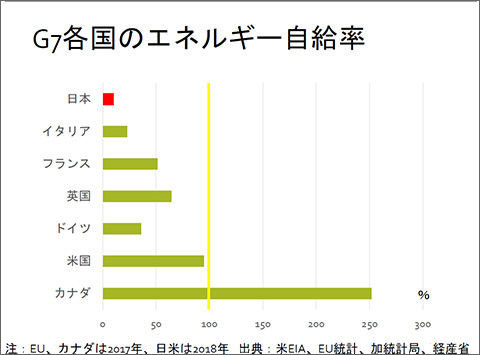

再生可能エネルギーの導入を進めると、エネルギー自給率は上がります。いま日本のエネルギー自給率はG7の中で最低で、10%ぐらいです。この自給率が上がるのはいいことですが、もう一つ上がるのがコストです。

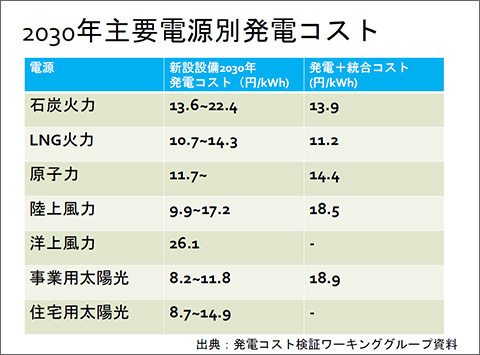

発電コストの表の右列に「発電+統合コスト」とあり、これは、再生可能エネルギーで発電した電気が皆さんの家庭に届くときのコストです。事業用太陽光が一番高く、2030年に設備を新設したときに18.9円。原子力は14.4円とあり、これは2030年に大型原子炉を建設した場合のコストです。いまある既存の原子力発電所を運転再開すれば、これは1ケタになるはずで、普通は10円以上しません。

勘違いしやすいですが、これは2030年新設のコストです。それにしても再生可能エネルギーは高いですね。発電コストは安くなっても、例えば太陽光だと夜に発電しないときにどうするのかを考えると、そのために設備をつくらなきゃいけない。そのコストを入れるとどうしても高くなってしまう。でも政府は進めようとしています。洋上風力、水素、原子力などをやろうとしているわけですね。政府がいま声高に叫んでいるのは洋上風力です。

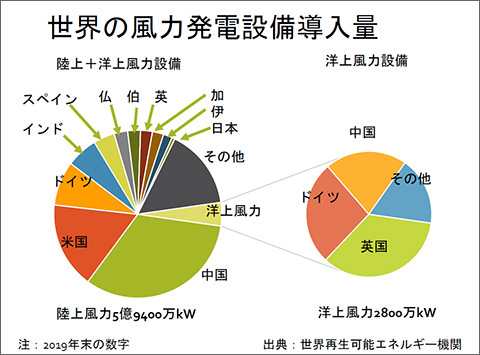

洋上風力を進めたらどうなるのか。これは世界の風力発電設備の導入量ですが、日本はほとんどありません。世界の3分の1は中国です。中国は洋上風力を含めて“風力大国”です。いま日本政府は「洋上風力を導入すれば、設備を日本でつくるようになって地元が潤います」と言っています。これは嘘です。なぜかと言うと、設備をつくっているのはヨーロッパと中国。特に中国です。

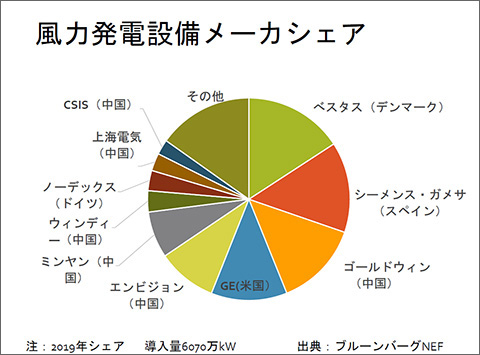

これは風力発電設備メーカーのシェア(2019年実績)ですが、2020年の実績を見ると、中国メーカーが世界の6割近くを占めています。日本で太陽光を導入したら中国製のパネルばかりになりましたが、洋上風力でもそれと同じことが起こります。設備をつくったら、中国かヨーロッパから輸入することになりますね。おそらく中国のほうが安いので、中国から輸入するでしょう。

日本で一から設備をつくったら何倍にもなるはずです。かつて日本でつくっていましたが、中国やヨーロッパと競争できず、皆やめてしまったわけです。

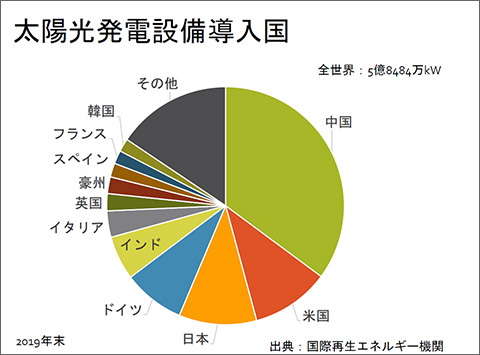

太陽光発電設備導入量はどうなっているか。これも中国が世界シェアの約3割を占めています。すごいですね。中国での太陽光パネルがこれだけ多いということは、つくっているのも中国ばかりです。

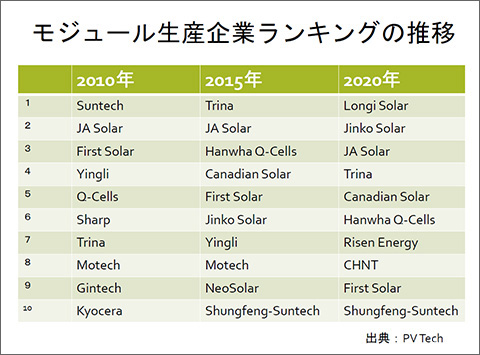

右列の2020年の実績で6位にある「ハンファQセルズ」は、韓国の会社です。ドイツの「Qセルズ」という会社が破産し、買収して韓国の会社になりました。9位の「ファーストソーラー」はアメリカの会社です。あとの8社は全部、中国の会社です。5位の「カナディアンソーラー」も中国の会社です。

いまから日本が太陽光パネルを2倍にしていくとなったら、中国からの輸入品が増えるだけです。これで日本が豊かになるかと言ったら、なかなか難しいですね。

寿都町のように風力を導入して潤っているところはあります。なぜかというと、寿都町は投資したからです。風力発電や太陽光発電を導入すると投資家は儲かります。なぜかというと、電気の買取価格が保証されているからです。でも、その周りに住んでいる市町村の人は豊かになりません。仕事もありません。そこにメーカーができるかというと、できません。残念ながら輸入されるだけです。だから、投資する立場だったらいいんですが、そうでなければ再生可能エネルギーをやっても悲しい結果が待っているだけです。

世界は水素にシフトしています。左上の写真はドイツの水素列車です。ドイツでは、ディーゼルに代わって水素列車が走っています。右はイギリスの水素列車で、フランスのメーカーがつくっています。左下はテスラの電動トラックです。右下は電動フェリーです。こういったものが世界に出てきています。

そのように、これから電気あるいは水素が主流になってきますが、いまは電気自動車というと、世界導入台数の半分ぐらいは中国製です。

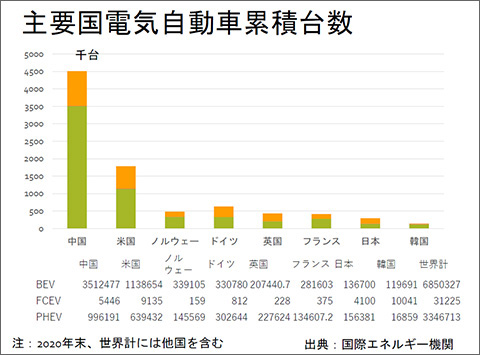

グラフの下の表を見ていただくと、上から2番目の「FCEV」は水素です。日本は「トヨタミライ」の台数です。韓国が日本の約2.5倍で、世界では一番多く導入されています。韓国は「ヒュンダイ」です。燃料電池車は、日本ではトヨタしかやっていないように思うかもしれませんが、世界を見るとヒュンダイがたくさんつくっています。韓国には燃料電池車が世界一導入されているといえます。こういう分野で競争していくのはなかなか厳しいですね。

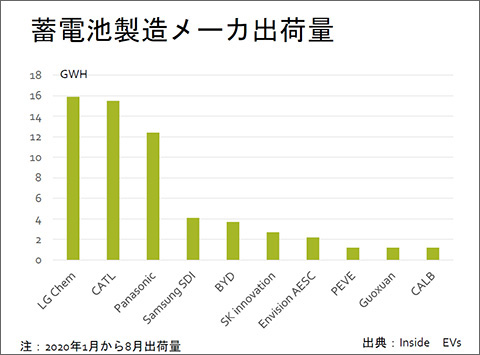

では、電気自動車の蓄電池は誰がつくっているか。1位の「LG」は韓国、2位の「CATL」は中国、3位の「パナソニック」は日本です。4位の「サムソン」は韓国、5位の「BYD」は中国。以下、6位から10位までは韓国、中国、日本、中国、中国と続きます。かつて日本は蓄電池が世界シェアの半分以上でしたが、いまは10%以下で、日本は力を失っています。