エネルギー講演会

世界経済を揺るがす エネルギー資源獲得競争!

(6-5)

●リスクに備える世界のエネルギー政策

化石燃料は中長期で価格の上昇が見込まれるため、各国はさまざまなエネルギー政策を中長期で打ち出すようになっています。

まず、アメリカのエネルギー政策は、化石燃料を自国でまかなっていこうとしていて、「シェール革命」が進んでいます。これはシェールガスやシェールオイルの産出が増えているということで、これらは頁岩という堆積岩から採掘されるものですが、技術的に難しいところがあり、90年代まではほとんど産出していませんでした。しかし、2000年代に入ってから採掘技術が著しく進歩し、アメリカではシェールガス、シェールオイルの産出が急増するようになっているということです。

シェール燃料の大きな特長は、原油や天然ガスに比べて価格が非常に安いということです。アメリカの企業はシェール燃料を使うことによってコストを下げ、国際的な競争力が強まり、これが「シェール革命」と呼ばれています。

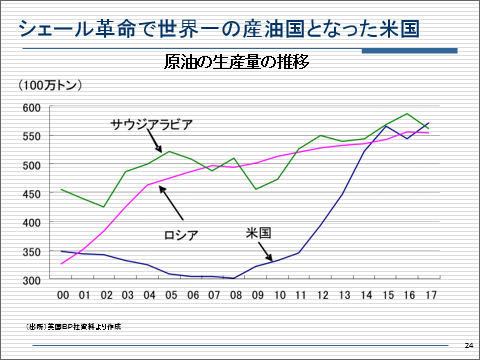

ここに原油生産量の推移をまとめてありますが、アメリカはシェールオイルを産出するようになってから、原油の生産量が大幅に増えました。2017年にはロシアやサウジアラビアを抜いてアメリカが世界第1位の原油生産国にのし上がりました。将来的には、アメリカはこのシェールガス、シェールオイルを海外にもどんどん輸出していくという戦略を打ち出しているということです。

中国も、これまでエネルギーのほとんどを化石燃料に頼っていたということがありましたが、中長期で化石燃料の価格が上がっていくというリスク、また、化石燃料は温室効果ガスを発生するので、それによって中国では環境問題が深刻化してきています。

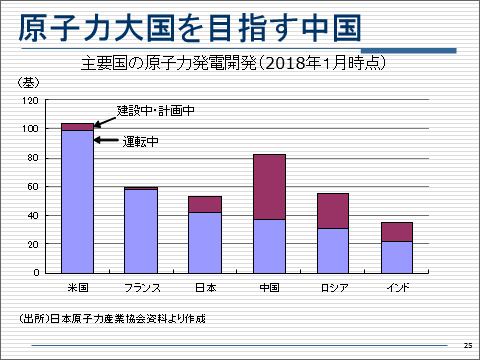

PM2.5の問題などがかなり深刻な状況になってきているということで、中国では原子力エネルギーのウエイトを高めていこうという戦略を打ち出しています。

ここに、主要国の原子力発電の開発状況をまとめてありますが、既存の「運転中」で見るとアメリカが一番多いわけですが、「建設中・計画中」のところで見ると、中国が一番多いということです。

また、ヨーロッパを見てみると、化石燃料からの脱却を図っているということですが、ドイツの場合には、太陽光発電や風力発電、水力発電などの再生可能エネルギーへの依存度を高めていこうという戦略を打ち出しています。ドイツでは、特に風力発電の開発が急増してきています。

●深刻化する地球温暖化の先にあるもの

このように各国さまざまなエネルギー政策を取っていますが、やはり化石燃料をこのまま使い続けていくと、地球温暖化もかなり深刻化してくるのではないかと見られています。

世界の平均気温は、過去100年あたり約0.73℃のペースで上昇してきています。日本の平均気温は100年あたり約1.19℃のペースという具合に、世界平均よりも少し早いペースで上昇してきているということです。このまま地球温暖化が進んでいった場合に、日本で2050年にどういった状況になるかというと、猛暑が10月中旬ぐらいまで続いて、京都の紅葉の見頃はクリスマス時期までずれ込むという試算も出ています。

そして、地球温暖化が進んでいくと、食料品価格の上昇につながっていくこともあるということです。日本の場合は気温が現在より3℃上昇すると、コメの収穫量が大幅に減少してしまい、ミカンの安定生産も困難になってしまうということで、日本だけではなく世界の農産物の生産が、気温の上昇によってかなり難しくなってくるというところがあります。

世界の人口は現在約75億人ですが、近い将来、100億人を突破するということです。このままいくと、人口増加のスピードが食料生産のスピードを上回るようになり、食料の需給がひっ迫化して、食料品の価格が上がっていくのではないかということで、国連ではそうした事態を見越して早いうちから「昆虫食」を薦めるようになっているということです。

●エネルギー動向と電気料金とのつながり

では、こうしたエネルギー価格が家計の負担にどのようにつながっているかについて見ていきます。

まず、電気料金に関する東京ガスのアンケート調査(2015年11月実施)の結果をここにまとめています。「毎月の電気料金を高く感じますか?」という問いに対して、「とても感じている」「やや感じている」を合わせると、82.1%の人がいまの電気料金を高いと感じているということです。

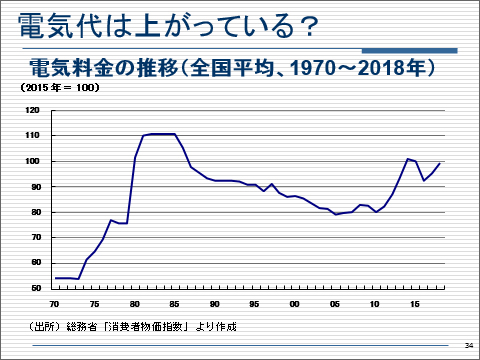

過去に電気料金がどのように推移しているかをここにまとめていますが、2011年あたりから電気料金が大幅に上がっています。これは、2011年3月に東日本大震災が発生し、福島第一原発事故があって原子力発電が稼働を停止したということで、火力発電に全面的に依存するようになったということです。

火力発電を稼働させるときに化石燃料を使っているわけですが、日本で消費する化石燃料のほとんどは海外からの輸入に頼っていて、化石燃料の国際相場は上がっていたので輸入価格も上がり、それが電気代にも跳ね返ってくるということです。

また、2012年からアベノミクスが始まり、為替レートが円安の方向に変わっていきましたが、日本は燃料を海外からの輸入に頼っていると、間に為替レートが入り、円安になると輸入価格が押し上げられるので、そういったところからも電気代が上がっていったという事情もあるということです。

●人生100年時代の経済的リスク

中長期で見ると高齢化が進んできますので、若いうちからある程度節約をして、資産形成をしておくことの重要性がいま高まってきているのではないかということです。では、日本でどれくらい高齢化が進んできているかについてデータで確認しておきたいと思います。

ここでは男女別の平均寿命の長期的な推移をまとめていますが、戦後まもない1950年の段階では、男性の平均寿命は58歳、女性は61.5歳でしたが、その後どんどん伸びまして、2018年の最新データでは、男性は81歳、女性は87歳で、男女ともに過去最高を更新しました。

国立社会保障人口問題研究所の予測を見ると、45年後の2065年になると、男性の平均寿命は84.95歳、女性は91.35歳まで延びているということです。しかもこれは平均寿命なので、おそらく2065年に入ると余裕で100歳を超えて元気に暮らしている方も相当数に上るのではないかということです。

そうするとこれから先、健康で元気に長生きされる方がどんどん増えていきます。社会的な価値判断としては大変望ましいことですが、個別の世帯や個人のベースで考えていくと、長生きをすることによるリスクも出てくるのではないかということです。

では、長生きをするリスクとは何なのかについてですが、経済面から見ると、寿命が延びていく中で、自分がいつ亡くなるかがわかりづらくなってきます。つまり、余命が読みづらくなってくるということで、特に会社を退職された後の生活費をどのように確保していけばいいかといことが喫緊の課題として浮かび上がってきます。そこで、仮に寿命を90歳と設定して、会社を退職する年齢を60歳とした場合に、夫婦二人でどれぐらいの蓄えがあれば、死ぬまでゆとりのある生活を送っていけるのかを簡単にシミュレーションしてみました。

シミュレーションに先立ちまして、いまの高齢夫婦の1カ月の収支がどうなっているかを確認しておきたいと思います。これは家計調査のデータで、夫が65歳以上、妻が60歳以上の高齢夫婦無職世帯の1カ月の平均的な収支です。支出は、夫婦2人で毎月約264,707円かかっています。一方、これはほとんどが年金からの収入ですが、毎月約217,538円入ってきています。支出と収入を比べていただくと、支出のほうがやや上回っているので、47,169円の赤字が発生しています。この赤字の部分に関しては、これまで蓄えてきた貯金を取り崩してカバーしているということです。

≪講演会の様子≫

では、この収支を前提として、90歳で寿命を迎える方が60歳で退職したときに必要になってくる貯金の額を逆算してみたいと思います。

いまの年金支給開始年齢が65歳ですので、60歳で退職すると、65歳までの5年間は年金のない期間ということで、この間の生活費は、先ほど紹介した平均的な支出264,707円×12カ月の5年分ということで、約1,588万円が必要になってきます。

また、年金が支給される65歳から90歳までの25年間は年金が支給され、年金では足りない生活費が必要になりますから、先ほど紹介した47,169円×12カ月の5年分ということで約1,415万円が必要になってきます。そして、これからお年を召していく中で病気になって病院に通ったり、介護が必要になったりしたときのために300万円を計上しておきますと、60歳のときに必要になる貯金の額は約3,303万円という数字が出てきます。

これは高齢夫婦の平均的な収支を前提とした場合のことです。実際にいま働いている現役世代の方にアンケート調査を取った結果があります。「老後、夫婦2人でゆとりのある生活を送っていこうとした場合に、理想として毎月どれくらいのお金を使っていきたいですか」と質問したところ、現役世代は割と贅沢な希望を持っているようで、理想としては毎月366,000円ぐらいのお金を使っていきたいということです。この金額を前提として、60歳のときに必要となってくる貯金の額を逆算すると、約6,950万円にまで拡大してきます。

ただ、この金額でもまだ計算が甘いところがあります。これから先の長い将来を考えると、おそらく年金財政が厳しくなっているので、年金が減額になる可能性が高いため、その分、余計に貯金を殖やしておく必要があるのではないかということです。