エネルギー講演会

世界経済を揺るがす エネルギー資源獲得競争!

(6-4)

●世界経済が原油価格に及ぼす影響

世界経済の潮流をひと通り見てきましたが、こうした動向が原油価格にどういった影響を及ぼしていくのかについて見ていきたいと思います。

世界経済の潮流をひと通り見てきましたが、こうした動向が原油価格にどういった影響を及ぼしていくのかについて見ていきたいと思います。

アメリカのWTI(West Texas Intermediate)の長期的な推移を出していますが、2018年に入ってから高水準で推移しているということです。2019年に原油価格が大きく上がっているのは、イラン情勢がかなり緊迫化しているということで、中東情勢が不安定化して供給不安が強まり、これが原油価格の上昇につながっているのではないかということです。

直近ではサウジアラビアの石油精製施設が攻撃を受け、生産能力が大幅に落ちてしまうということで、原油価格がまた上がってきているということです。ただ、過去のパターンを見てみると、中東情勢が不安定化すると原油価格が非常に大きく上昇するというパターンが観察されるということで、今回も中東情勢は緊迫化していますが、過去のパターンと比べるとそれほど原油価格は上がっていないというところがあります。

なぜかというと、先ほど申しました通り、世界景気に減速感が強まっているということで、世界景気が減速することで原油の需要が大きく落ち込んでくるだろうという予想が根本的にあります。需給のバランスということだけを考えると、原油価格はこれからむしろ下がっていっておかしくないという状況です。中東情勢が緊迫化していくことで原油価格が上がっているんですが、自然体で見れば、原油価格は世界景気の動向を反映して下がっていっておかしくないのではないかということです。

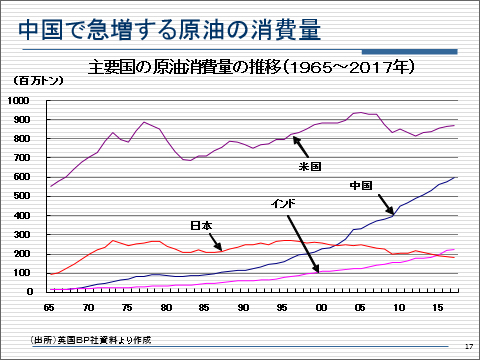

ただ、中長期では、原油をはじめとして化石燃料の価格は大きく上がっていく可能性が高いのではないかと見ています。これは、やはり生産を上回るようなペースで世界需要が上がっていくためですが、世界の原油消費量は一貫して増加を続けています。今後も増加が続いていくことが予想されていますが、世界全体の中でどういった国や地域で原油の需要が伸びているのかということで、主な原油消費国の消費動向をグラフにしてあります。

近年では、中国やインドなどの有力新興国で原油の消費量が大きく伸びています。中国やインドでは、短期的な景気の波を抜きにして、中長期で原油の需要が伸び続けていく可能性が高いということです。

●消費や投資が成長のエンジン

原油の需要が伸び続けていくということは、中長期で新興国の高成長路線が続いていくということが前提になります。それを検証しておきたいと思います。

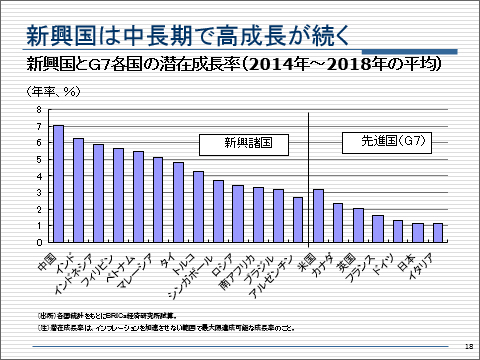

このグラフは、先進国と新興国のグループに分けて「潜在成長率」を計算した結果をまとめたものです。潜在成長率というのは、好景気・不景気など短期的な景気の波の影響を取り除き、自然体でそれぞれの国が最大どれくらいの成長を達成できるかを計算したものです。

右側の先進国のグループを見ていただくと、潜在成長率はアメリカが一番高いということですが、それでも3.1%がようやくというところです。一方、新興国のグループを見ていただくと、中国、インド、インドネシアを筆頭に、軒並み高い潜在成長率を持っているということです。

新興国のこうした高い潜在成長率は何によってもたらされているのかというと、これまで新興国の多くの高成長を支えてきたのは資源の輸出が主でしたが、過去10年ぐらいの間にかなり状況が変わってきています。もちろん、輸出が成長のエンジンであることに変わりはありませんが、近年ではそれにプラスアルファという形で消費や投資といった国内の需要が成長のエンジンに加わるようになりました。

そこで、新興国の消費と投資について簡単に見ておきたいと思います。

まず、消費についてですが、新興国はどの国も軒並み高成長路線を歩んできたので、その成果で新興国の都市部には、購買力を持った中産階級と呼ばれる階層が次々に台頭するようになっています。この新興国の中産階級には共通した特徴があり、それは「非常に強い上昇志向を持っている」ということです。豊かになって収入が増えてくると、マイホームやマイカーを購入したり、家具、家電製品をひと通り揃えたり、貴金属やアクセサリーを購入したりと、こうした中産階級の高額消費が新興国の全体の消費を引っ張る形になっています。

≪講演会の様子≫

では、新興国でどれくらいの数の中産階級が台頭してきているのかということですが、中産階級にはさまざまな定義があります。ここではクレディ・スイスという金融機関の定義に従って、貯金の額が500〜5,000万円ぐらいの個人を中産階級と定義したときに、2015年度年末の段階で各国にどれぐらいの中産階級がいるかをここにまとめました。

いま、世界で最も中産階級が多い国は中国ということで約1億900万人です。日本の総人口に匹敵するぐらいの中産階級が既に中国では台頭しているということです。2番目に中産階級が多い国はアメリカで約9,200万人。3番目は日本で約6,200万人。日本は人数では世界第3位ですが、成人人口に対する割合という見方では59.5%ということで、世界第1位となっています。

また、ここ数年の間に中産階級が急増しているのが新興国のインドです。インドの中産階級は2015年末の段階では約2,400万人いるということですが、成人人口に対する割合ではわずか3%にすぎないということです。インドの総人口がいまや中国に匹敵する13億人になることを踏まえると、近い将来、インドの中産階級の数も中国並みの1億人を突破する可能性が高いということです。

●新興国の高成長路線は今後も続く

新興国の中産階級の数がどういった分野で消費を増やしているのかについてですが、例えば中国の場合には、自動車の販売市場が急拡大しているということです。2019年については、いま中国の景気が悪化してきているため、ほぼ横ばいということで、自動車販売台数は約2,800万台が予想されています。

新興国の中産階級の数がどういった分野で消費を増やしているのかについてですが、例えば中国の場合には、自動車の販売市場が急拡大しているということです。2019年については、いま中国の景気が悪化してきているため、ほぼ横ばいということで、自動車販売台数は約2,800万台が予想されています。

ただ、中長期で考えると、中国での自動車の普及率が15%程度にすぎないということですので、中国での自動車販売台数はこれから拡大する伸びしろは大きいといえます。そういったところでガソリンの需要が大きく伸びていくことになります。これも原油価格の押し上げ要因になっていくのではないかということです。

中国の中産階級の間では、ネットショッピングやモバイルショッピングも普及していて、それに伴って宅配便の取扱量が急拡大しています。既に日本の10倍以上の取扱個数で、2018年は年間約500億個となっています。今後は貨物輸送もどんどん拡大していくということで、こういったところからもガソリン価格の押し上げにつながっていくのではないかということです。

また、新興国では消費と並んで投資も非常に長い伸びになっています。さまざまなタイプの投資がありますが、新興国でいま伸びているのはインフラストラクチャー(社会資本)の投資です。道路、鉄道、空港、港湾、発電所などの整備に巨額が投じられるようになっているということです。

では、なぜ新興国でインフラの投資がブームになっているかというと、新興国の政府の成長戦略に沿った部分が大きいということです。どの新興国も、先進国の優れた技術や資金力を持った企業をどんどん自国に誘致して、その資金力を吸収しながら自国の高成長を実現していこうという成長戦略を描いています。ですから、有力新興国同士で先進国の企業の誘致合戦が起こっているという状況です。

そうした中で、自国に優先的に先進国の企業に進出してもらうためにはどうすればいいかということですが、遅れ気味になっているインフラを早急に整備して、特に新興国の場合には電力不足の問題が深刻化しているということですので、先進国の企業が生産活動をしやすい環境を整えていくという観点からインフラ整備が急ピッチで進められています。

このように新興国の経済は、足元ではどの国も景気が減速しているということですが、5〜10年という長いスパンで見ると、輸出と並んで消費や投資といった国内の需要が新たな成長のエンジンに加わるようになってきており、中長期で高成長路線が続いていくだろうと見られています。それに伴って石油や原油などの化石燃料の消費量もどんどん伸びていくだろうということで、燃料価格には上昇圧力が中長期で強まってくるのではないかということです。