エネルギー講演会

世界経済を揺るがす エネルギー資源獲得競争!

(6-3)

●景気の下支え要因と下押し要因

今年度、日本の経済に限って見ると、日本独自の景気の「下支え要因」「下押し要因」というのがあります。

まず「下支え要因」ですが、一つには「5月1日の改元による経済効果」があったのではないかということで、改元に伴ってシステムや印刷物などの刷新が必要になり、IT業界や印刷業界については、一時的ではありますが、かなりの恩恵を受けることができたのではないかということです。

また、昭和から平成にかけての改元の際には天皇が崩御するということがありましたので、一時的に消費を自粛する動きが広まっていましたが、平成から令和にかけての改元では、生前退位ということで、むしろ新天皇の即位をお祝いするようなムードに包まれ、国民のマインドが上向きになり、むしろ消費が増えていく効果があったのではないかといわれています。

それから、今回の改元に伴って、今年のゴールデンウイークが10連休になったので、旅行などの需要も盛り上がり、一時的ではありますが、日本の景気を下支えする効果があったのではないかということです。

また、既に始まっていますが、今年はラグビーワールドカップが日本で開催され、これも景気を下支え効果が期待できるのではないかということです。あるシンクタンクの試算では、今回のラグビーワールドカップの開催によって4,372億円の経済効果が期待できるということになっています。この金額の評価についてですが、2002年に日韓共催で行われたサッカーワールドカップは事後的に約3,700億円あったということですので、今回はそれを上回るような経済効果が期待されているということです。

また、既に始まっていますが、今年はラグビーワールドカップが日本で開催され、これも景気を下支え効果が期待できるのではないかということです。あるシンクタンクの試算では、今回のラグビーワールドカップの開催によって4,372億円の経済効果が期待できるということになっています。この金額の評価についてですが、2002年に日韓共催で行われたサッカーワールドカップは事後的に約3,700億円あったということですので、今回はそれを上回るような経済効果が期待されているということです。

さらに、ラグビーワールドカップは地域経済の活性化という点から見ても大きな効果が期待できるのではないかということです。来年開催される東京オリンピックと比較して考えていただきたいのですが、東京オリンピックは開催地が東京都なので経済効果は東京の周辺地域でしか発生しないということですが、ラグビーワールドカップの場合には全国12カ所の都市にまたがって開催されるので、それだけ経済効果が地方経済に分散しやすいといえます。北海道でもここ札幌が開催都市になっているので、北海道の経済にもラグビーワールドカップの経済効果が浸透しやすいのではないかということです。

また、開催期間の長さについては、東京オリンピックは2週間程度の短い期間ですが、ラグビーワールドカップは42日間にわたって開催されるので、開催期間が長いということからも、経済効果が地方経済に深くしみ渡っていきやすいのではないかということです。

こうした景気の下支え要因がある一方で、景気の「下押し要因」というものもあります。

それは、10月に予定されている消費税の10%への引き上げということです。先ほど申しました通り、今年度後半はリーマン・ショック級のショックが世界経済を襲う可能性が非常に高いということで、今回の消費税引き上げは最悪のタイミングになってしまったのではないかということです。おそらくこの消費税アップをきっかけとして日本の景気は一時的ではありますが、本格的な景気後退局面に入っていく可能性が高いのではないかということです。しかも、この消費税アップによって、税収にも悪影響が及んでくるのではないかということです。

消費税の税収については軽減税率の適用などもありますが、増税した分は来年度の税収が増えることになります。ただ、来年度以降、景気が急激に悪化していくということで、所得税や法人税の税収が落ち込み、一般会計全体で見ると、おそらく来年度は落ち込むことになるのではないかということです。

過去の事例として1989年度に初めて消費税率3%を導入したときにも、税収は増えましたが、翌年度以降に景気が悪化して所得税・法人税の税収が落ち込み、一般会計全体ではしばらくの間、税収の落ち込みが続いたということです。

さらに1997年度に消費税率を5%に引き上げた際にも、消費税の税収は増えましたが、景気が悪化して所得税・法人税の税収が落ち込んで、一般会計全体ではややしばらく税収の落ち込みが続いたということで、おそらく今回も、過去2回と同じようなパターンをたどるのではないかということです。

≪講演会の様子≫

●日本のデフレ脱却のシナリオ

こうした景気の波、好景気・不景気といった景気の影響を取り除いて、このままアベノミクスの特に金融緩和政策に取り組んでいったときに、最終的に日本の経済はどんな形でデフレから脱却するのかということで、大きな二つの流れをまとめてみました。

まず、日銀が金融緩和を進めていくと、日本の金融政策にだけ着目すれば、外国為替市場でこれから少しずつ円安の流れが生まれ、輸出関連の大手企業を中心に企業の業績が改善してくるという流れが出てきます。そうすると、こうした大手に勤めている人たちの賃金の水準が上がっていき、財布のひもが緩み、消費が増えてくるという流れが出てきます。そうすると、消費関連の企業の業績が上向いて、そこで働いている人たちの賃金の水準が上がり、最終的には日本全体で消費や投資が増えて、需要と供給のバランスが改善して、物価の上昇が実現するという流れがあります。

では、こうした流れが、現在どのあたりまでたどり着いているかについてですが、ひと言でいえば「道半ば」という評価になると思います。大手の企業については業績の改善が明確になっていまして、大手の企業の場合は、今年の春闘で平均2.18%の賃上げが実現しています。春闘で6年連続して2%を超える賃上げが実現したということですが、夏と冬に支給されるボーナスの金額も年々増えてきています。大手の企業に勤めている方の場合には、賃金が上がって確実に消費を増やすところまでたどり着いているのではないかということです。

ただ、日本で働いている方の大半は中小企業に勤めています。中小企業の業績について見ると、未だに業績がまだら模様になっていまして、業績が振るわない企業の場合には賃上げが凍結されたり、夏にはボーナスの支給がなかったりという企業がまだまだたくさん残っているというのが実情です。

また、日本では年々、従業員の非正規雇用化という現象が進んでおり、いま働いている方の約4割が非正規社員となっていますが、こういった非正規社員の雇用環境についても正社員化がなかなか進んでいかないということで、改善が遅れ気味になっています。

ですから、日本の経済が最短で2021年度の終わりまでにデフレから脱却するためには、これから先、中小企業の業績改善がどこまで進むか、非正規社員の雇用環境がどこまで改善していくかというあたりにかかってくるのではないかということです。

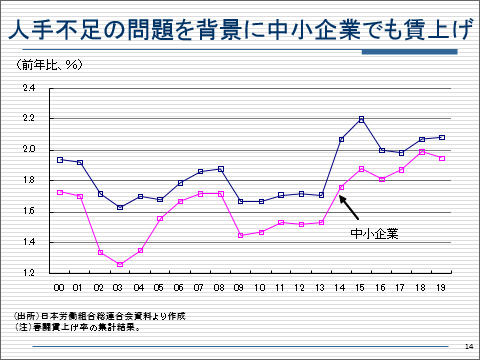

それから、2年ほど前の中途あたりから、新しい動きが出てきています。比較的規模の小さい中小企業であっても、大企業並みの賃上げをするところが少しずつ増えてきているという現象で、この背景にあるのはやはり人手不足の問題がかなり深刻になってきているということで、中小企業が優秀な人材を確保しようとすると、業績の良し悪しにかかわらず、とりあえず大企業並みの賃上げをしておかないと、中小企業が人材を囲い込むことは難しくなってきています。この人手不足の背景として、大企業で広がっている賃上げの波がこれから先、中小企業へと広がっていく可能性は非常に高いのではないかということです。

もう一つ、アベノミクスの金融緩和政策によってデフレから脱却する経路をまとめています。日銀が金融緩和を進めていくと、日本の金融政策にだけ着目すれば、外国為替市場で少しずつ円安の流れが生まれ、輸出関連の大手の企業を中心に業績が改善してきます。

ここまでは先ほどの流れと同じですが、株式市場に目を向けてみると、業績が改善した企業を中心に株価が上がってくるという流れが出てきます。そうすると、株式投資をしている方から見たときには、ご自身の含み益が膨らみ、それによって財布のひもが緩んで消費が増えてきます。経済学でいうところの「資産効果」が働くことによっても、需給バランスが改善して物価の上昇に結びつきやすいのではないかということです。

ただ、先ほどの「賃金の上昇」「資産効果」という二つの流れを比較した場合、資産効果を通じたデフレからの脱却は、効果としてはかなり弱いものに留まるのではないかということです。なぜなら日本の場合、欧米諸国と比べて株式投資に参加している投資家の数が非常に少ないという特徴があります。いま金融資産を持っている方の1割ぐらいしか株式投資に参加していないので、これから先、日本の株価が上がる流れが出てくれば当然、資産効果も出てくるはずですが、それほど大きな効果は期待できないということで、日本が最終的にデフレから脱却する場合には、まず大手の企業の賃金が上がって、そこから物価が上昇していくというのがメインのシナリオになってくるのではないかということです。