|

澤

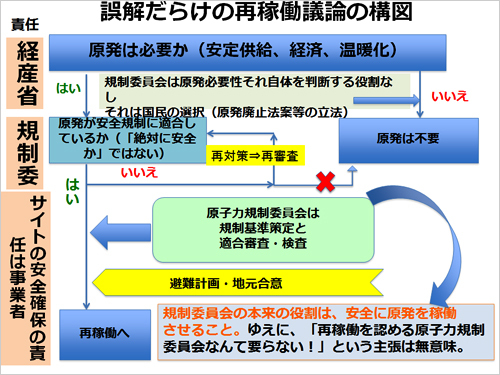

再稼働の安全規制の問題について話します。誰が責任を持っているのかといえば、左側に3つあります。経済産業省、原子力規制委員会、そして北海道電力。さて、安全に対する責任は誰がいちばん重いでしょうか。これは明らかに北海道電力です。なぜなら、自分で原発を運営しているわけですから。

国や規制委員会は、それが安全かどうかをチェックしに行きますが、実際に動かすのは北海道電力です。ですから、国が安全を保証するとか、規制委員会が「100%大丈夫」とお墨付きを与えることはあり得ない。より安心感を得るとすれば、皆さんが泊発電所に行って、発電所の人たちがちゃんとした顔つきで仕事をしているかどうかを見極めるしかありません。

皆さんが泊に行ったら、「福島第一原発事故でどういう反省をしたのか」「泊は福島とは違うなら独自の工夫はどういうところにあるのか」ということを北海道電力の人たちに聞く必要があります。「規制委員会が全国一律にやれと言っていることをやっています」と皆さんに説明しても、それは当たり前。「それ以上どんなことをしているんですか」と聞く必要があると思います。

そうすると、原子力規制委員会とは何でしょう。反対派の人は「再稼働を認める規制委員会なんて要らない」というプラカードを持っていますが、それは違います。規制委員会は再稼働を認めるために存在している。つまり、安全に動かすためにこの機関が存在しているわけです。原発が安全規制に適合しているかどうかを審査するのがこの規制委員会なので、審査が通らなければ、もう一度事業者が改めて対策を取って、もう一回審査に行くだけです。「規制」という言葉が誤解を招きやすいのか、「禁止」というイメージを持ってしまうようですね。規制委員会は止めるのが役割ではなく、安全に動かすことが役割なのです。

では、安全に動かすにはどんな考え方が必要なのでしょう。

一つは、どんな事故が起こり得るかというシナリオです。その事故がそれぞれどれくらいの確率で起こるのか。

次に、その事故が起こったときに、環境あるいは皆さんの生命にどれくらい影響があるのか。この影響度もリスクに含まれます。

いままでは「こんな事故は起こりません」と言ってきたので、確率はゼロに近く、起こり得る事象も少ない。さらに「影響度などは考える必要がありません」というのが安全神話の姿でした。しかしいまは「起こり得るんですよ」と。さらに「起こり得る確率はどれくらい」、そして起こったときに「どういう対策を取っておけばどれくらいの影響で済むか」という話になります。この3つを掛け算したものをいちばん小さくするようにするのが安全規制の考え方です。

「泊発電所には最新技術の設備が付いていない」などと批判する人がいますが、設備があるかどうかは関係ありません。もしもそういうことがあれば、別の形でそれがカバーされていれば問題ないわけです。設備そのものにこだわると、他のものが手薄になったり、その設備がほかの邪魔になったりすることが当然起こり得ます。ですから、このバランスをどう考えていくかが安全規制のポイントです。

ただし、リスクというのは永遠にゼロにはなりません。ではどうするかといえば、北海道電力が自分たちでどう守るかです。それを皆さんが問わないといけません。だから、規制委員会が最後にお墨付きを与えるということではないわけです。

泊発電所はいずれ再稼働するでしょう。そのときにたぶん北海道電力の人が来て、審査証を見せて「これで大丈夫です」と言うかもしれません。そのときに皆さんは「そうですね」で済ませてはいけないのです。「それは規制基準をクリアしたということ。それ以上の工夫をどのようにしているんですか」と北海道電力に問わないといけません。

わかっていただけましたか。北海道電力がどれだけ真面目に取り組んでいくか、皆さんは、それを厳しく監視するのが重要です。ここに北海道電力のOBの方もいらっしゃると思いますが、「現役はちゃんとやっているか」と毎日見ていただくことが大事だと思います。

|