|

杉山 北海道の原子力についてお話しさせていただきます。日本の中だけでいろいろな議論を行うと、間違った判断になりやすいので、ヨーロッパのスウェーデン、フランス、スイスについて適宜紹介しながら、北海道の原子力発電所がどう再稼働できるかというお話をしたいと思います。

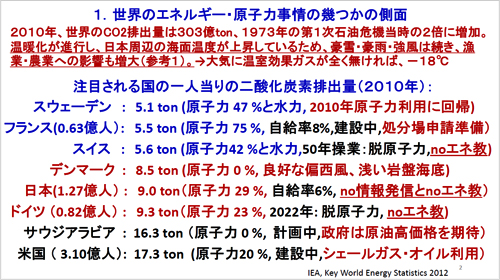

ここには、2010年の国民一人当たりのCO2排出量が書いてあります。少ないほうからスウェーデン5.1トン、フランス5.5トン、スイス5.6トン。そのあとにデンマーク8.5トン、日本9.0トン、ドイツが9.3トン。先ほど奥家さんのお話にあったように、いま日本は10トンを超えているとのことです。

5トン台に抑えようとすると、水力と原子力をだいたい同じレベルで使わないといけないという事実が見えてきます。水力が弱い場合には、フランスのように原子力に圧倒的に頼らざるを得ないというのも事実です。

スウェーデンについては、アメリカのスリーマイルアイランド事故のあとに、30年経ったら原子力は利用しない形の体制を整えるということで、30年目が2010年でした。が、実際には原子力利用に回帰しました。理由は、CO2を削減できない、コストが高い、必要な電力を確保できないということ。北緯55度の豊かな国ですが、30年後も電力はそうだったということです。

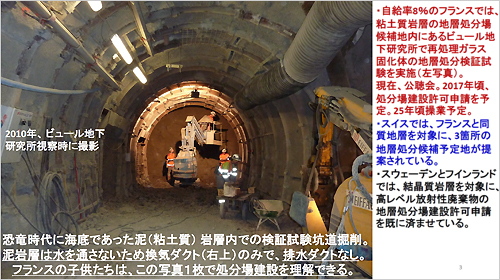

次に、小泉元首相が昨年フィンランドの設備を視察して「日本では最終処分場ができません」と発言していました。私は少なくとも、フィンランドの設備については全部見せていただいていますし、フランスのいま進行中の施設も見せていただいています。

これは、私が撮った写真であります。フランスでは国民の意見を聴いて、2025年には地下の再処理施設をオープンしたいということでした。スイスも同じ堆積層ですが、3箇所を国民に対して提案しています。スウェーデンとフィンランドについては、すでに処分場の建設の申請を済ませています。

私は北海道の産炭地の出身で、鉱山についてはそれなりの常識を持っているつもりですが、ここで見てもらうと、北海道の鉱山にない設備があります。それは、地下でやると地下水が結構出るわけですが、ここにはまったくありません。地下水が出る心配がないので、排水設備がない。人間が作業しているので管理だけは必要です。

実は恐竜時代の海底が固まった粘土質の岩層なので、水が入ってこないし、出てもいかないという状態です。フランスでは、こういうすばらしい場所で最終処分をするということです。おそらくフランスの子どもたちは、この写真を見せると素直に「最終処分はできる」という判断をすると思っています。

それからスイスですが、スイスはEUにも入っていない永世中立国で、200年間戦争に巻き込まれていません。70年以上前に、イタリアとドイツが日本と一緒に戦争を始めたときに、「自分の国を守る」「都市部を侵略されたとしてもアルプスに立てこもって我々は最後まで抵抗する」というメッセージを出して、第2次世界大戦に巻き込まれることなく平和を維持してきました。このような歴史を辿ったスイスのエネルギーは水力発電所しかありませんでした。

水力発電所は、昼間の電力が必要なときにダムの水を流そうとすると電力供給できるので、ピークの電力は水力、ベースの電力は何も資源がないので原子力でまかなうという選択をしています。

日本が見習うべき点は、この写真のエリアに供給されている地域暖房です。2万人の周辺の住民に対して、電気のほかに熱を供給しています。これはなぜできるかというと、情報発信がしっかりできているからです。スイス連邦研究所があり、ここの研究者たちがこのエリアに自宅を持っています。大事なことについてはそのコミュニティで議論します。そのときに的確な情報を提供されて議論すると、エネルギー貧国であるスイスとしては「安全が保証できるのであれば、灯油を使わずに原子力の熱を暖房に使いましょう」という議論ができました。

私は2004年か2005年くらいに、石油が上がり始めた時点で見学に行き、「灯油を使って暖房するのと、この原子力の排熱を使って暖房するのとコストはどちらが安いですか」という質問をしました。すると、「設備の減価償却が済んでいるので安くなる。灯油の値段が上がるのであれば、この選択のほうが良かったと思います」ということを言っていました。

残念ながら、福島第一原発事故のときに、「日本で事故を起こすような原子力は反対!」ということで、50年操業した原子力発電所は操業をストップすることを決めました。ただ、今後の流れでどうなるか。国民投票をしないといけないはずなので、少なくとも地元については、「事故後の我々の選択は、リスクも含めて問題はなかった」と、情報の行き渡っているエリアではそう判断しています。

|