エネルギー講演会

「国際情勢を踏まえた日本のエネルギー安全保障政策」

(4-3)

●エネルギー安定供給と電源構成

エネルギー基本計画の中では、「一つのエネルギー源に頼ることはリスクが高く、危機時であっても安定供給が確保される需給構造を実現するためには、多層的な供給構造を実現することが必要である」と書かれています。

多層的な供給構造とは、電源種を一つに絞らないこと。一つの電源だけで済むという都合のいい電源はありません。エネルギー基本計画にも、火力、風力、原子力のそれぞれの特徴と課題についても書いてあります。

ちなみに原子力については「長期的なエネルギー需給構造の安定性に寄与する重要なベースロード電源」、風力については「国際的に価格低下が進んでいることから、経済性も確保できる可能性のあるエネルギー源」と書かれています。

火力については「現時点でエネルギー供給の大宗を担っており、今後も重要なエネルギー源」として扱われています。

●GX実現に向けた基本方針

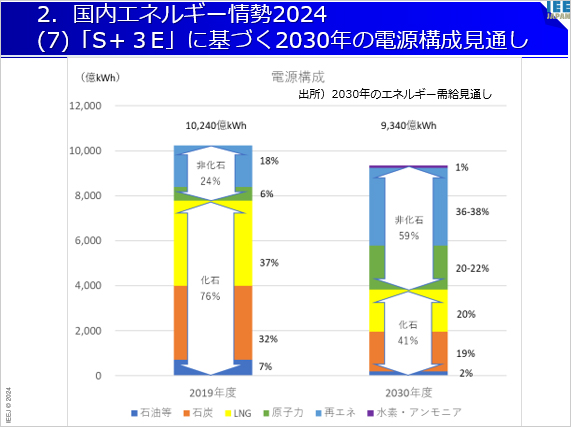

日本のエネルギー事情について先ほど話をしました。エネルギー基本計画では、2030年の電源構成目標として再生可能エネルギー36~38%、原子力20~22%、ガス20%、石炭19%、つまり化石燃料41%で、非化石燃料59%という目標数値が書かれています。

この数字を達成するために、2023年2月、「GX(グリーントランスフォーメーション)の実現に向けた基本方針」を経済産業省が発表しました。

これは、エネルギー政策の基本原則である「安定供給」「経済合理性」「環境適合性」の3つを同時に実現するべく、気候変動問題に対応するだけではなくて、エネルギー安定供給と経済成長を同時に実現するというものです。「二兎を追う者は一兎をも得ず」と言いますが、これは「三兎を追え」と言っていることになります。

非常に厳しいですが、不可能とはいえません。できるかできないかギリギリのところまでやろうと思わせてくれるという意味で、私は良い方針ではないかと思っています。

●原子力政策を巡る最近の動向

私の研究分野である原子力政策について、2023年に大きな動きがありましたので、今後のを考えるうえで参考になるかもしれないことをお話しします。

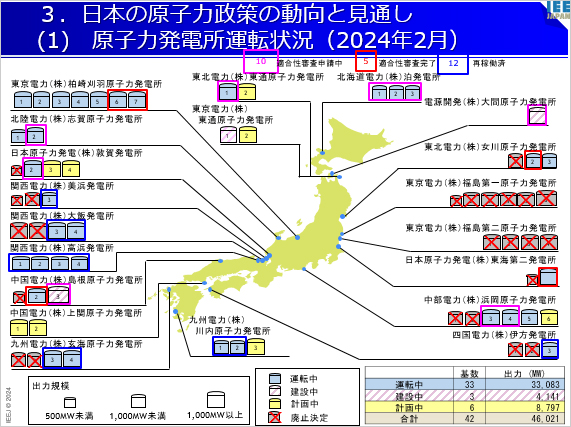

まず日本の原子力の利用状況ですが、2024年2月現在、日本に運転可能な発電所は33基あり、いま3基が建設中です。

33基のうち、福島第一原発事故以降の新規制基準にクリアして再稼働まで漕ぎつけたのが12基、適合性審査を終了したものが5基、審査中が10基あります。33基のうち3分の1は活用され、3分の2が活用しきれていない状況です。北海道電力の泊発電所3基も審査中です。

原子力政策における大きな動きとして、2023年5月、GX脱炭素電源法案束ね法案、いわゆる「束ね法案」が成立しました。「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」が正式名称であり、国会で議論され可決された5つの法案のことです。

具体的には、電気事業法、原子炉等規制法、再処理法、再エネ特別措置法、原子力基本法の5つです。このうち事業者の方にとって特に影響が大きかったのが電気事業法の改正です。原子力発電所の運転年数と期限に変更がありました。

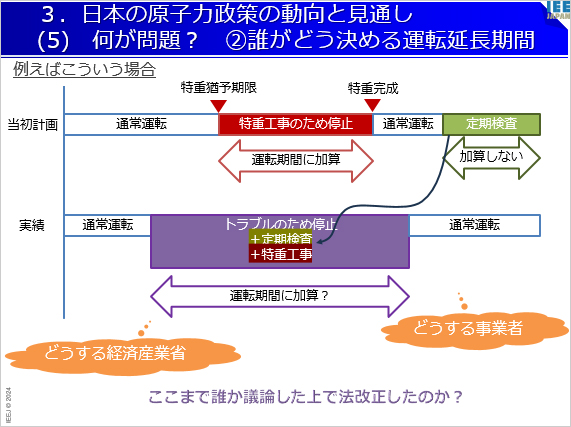

これまでは40年の運転期限があり、1回限りの行使でプラス20年までを認める内容でしたが、「40年+20年」の60年のうち、条件に合致した停止期間を運転期間から除外して、その分だけ寿命を延長できるというものです。

除外できる条件とは「事業者のせいではない停止期間」のことです。では「事業者のせいである停止期間」は入れるのかという問題があります。非常にわかりにくいですが、問題なのは、停止していた期間が長いほど寿命が延びるというパラドックスが生じます。

一番混乱すると思われるのが、事業者のせいではない停止期間と事業者のせいである停止期間が混在していた場合にどうするのかということ。事業者にとっては日単位できっちり決めてもらわないと困りますが、果たして誰が決められるのか。こうしたケースは、既にいろいろ出ています。