エネルギー講演会

「国際情勢を踏まえた日本のエネルギー安全保障政策」

(4-1)

講師 村上 朋子 氏

(一般社団法人日本エネルギー経済研究所

電力ユニット上級スペシャリスト)

1967年広島市生まれ。1990年東京大学工学部原子力工学科卒、1992年東京大学大学院工学系研究科原子力工学専攻修士修了。同年、日本原子力発電(株)に入社。2004年に慶應義塾大学大学院経営管理研究科修士修了、経営学修士取得。2005年より日本エネルギー経済研究所勤務、2023年より同電力ユニット上級スペシャリスト。研究分野は原子力工学(炉心・燃料設計及び安全解析)、原子力政策、原子力産業動向、低酸素技術開発動向、企業経済学及び財務分析。著書・論文に『日本の原子力産業の国際展開再挑戦はあるか』(日本原子力学会誌2021年3月号)など多数。

●近年の国際エネルギー情勢

2024年は、日本のエネルギー政策の基本文書である「エネルギー基本計画」が改定される年にあたっています。今日は、私の長年の研究分野である原子力のことを含め、『国際情勢を踏まえた日本の安全保障政策』というテーマでお話しさせていただきます。

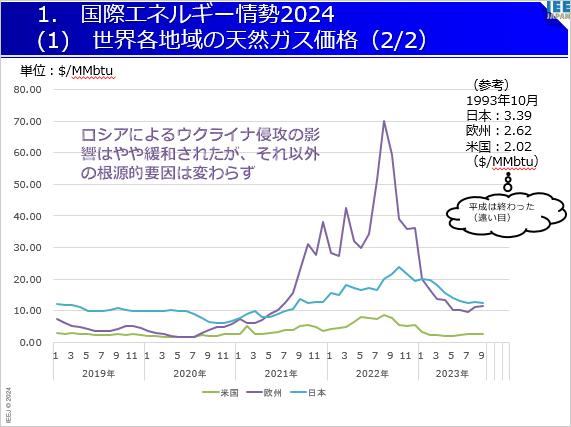

まず国際情勢についてですが、国際エネルギー機関(IEA)のレポートでは、2021年以降にエネルギー価格が上昇している原因を次のように分析しています。

2020年からのコロナのパンデミックを経て、経済活動が再び活性化し、さまざまな活動が集中して燃料が足りなくなり、エネルギー価格が上がったということがあります。ウクライナ侵攻前から、ロシアがヨーロッパに対してガスを交渉カードとして使っていたために、当時からすでに供給が逼迫ぎみでした。

さらにウクライナ侵攻により事態が悪化し、ロシアからのパイプラインガスが供給できなくなりました。制裁によりロシアは供給を絞ったので、パイプラインではないLNG(液化天然ガス)による供給に殺到し、LNG価格が上がりました。このため、LNGでガスを買っている日本や韓国などにしわ寄せがきています。

さて、ウクライナ侵攻から2年経った2024年2月24日、議長国イタリアの提唱のもと、G7首脳国会議が開催されました。会議ではウクライナに対してG7で一致団結し支援を行っていくことと、ロシアに追加制裁を行うことが決議をされましたが、具体的な項目になると各国の利害が一致せず、かなり紛糾したようです。

このように、国際関係とひと口に言っても本当に異論があり、誰が味方で誰が敵か非常に難しい状況です。どの国とも微妙に状況が違う中で、日本はどうすればいいのかということを考えていかなくてはなりません。