エネルギー講演会

コロナショックからエネルギーを考える

〜歴史から学ぶ危機脱出のヒント〜

(4-2)

第2話 セキュリティーとは何か

●ペリーはなぜ日本に来たか

ITの時代ですから「セキュリティー」という言葉が頻繁に使われますが、セキュリティーとは何かということをきちんと答えられる人はなかなかいないのではないかと思います。それは一人一人が安全保障について自分の考え方が違っているからだと思います。

この写真をご覧ください。下水の水を求めて人が集まっているんです。ある国で電気が止まりました。国中の電気がブラックアウトしました。北海道でもブラックアウトが起きましたが、電気が止まって次に何が起きるかというと、水道が供給できなくなります。水が供給できないと料理もできないし、風呂にも入れません。人間は生きている限り、どうしても水が必要です。その水を下水に求めて集まっているという写真で、ベネズエラのものです。これは他人事ではありません。

さて、セキュリティーとは何かについてです。この写真は私が神奈川県の観音崎というところから撮ったものです。浦賀や横須賀なら聞いたことがある地名かもしれませんね。これは浦賀水道を航行するタンカーの写真です。よく見るとLNGタンカーばかりで、石油タンカーはほとんど登場しません。なぜでしょうか。

浦賀水道は東京湾の入口で、東京湾の入口というのは、いわば日本の首根っこです。ここに攻め込まれたら日本はお手上げです。だからアメリカの第7艦隊はここにいます。日本の海上自衛隊もここにいます。ここを守らないと日本は終わってしまうからです。

それを江戸時代に気がついたアメリカ人がいました。ペリーさんです。1853年にペリーさんは黒船を従えてここに来ました。なぜでしょうか。ここが日本の首根っこだということを知っていたからです。ここに来て大砲を放てば、最高の脅しになるからです。江戸幕府は黒船なんて見たことがないから、そこらじゅうに海上砲台をつくりました。その後、明治政府もここにたくさんの砲台をつくりました。いまもたくさん残っています。東京湾の最終到達地点はお台場ですが、そこも大砲の跡です。あそこまで攻め込まれたら終わりですね。

では、ペリーさんは浦賀に来て要求したものはなんだったのでしょうか。ここに来たのは、油がほしかったんです。「そんなの聞いたことない。歴史の教科書では習っていない」と思う方がいらっしゃるかもしれません。

では、ペリーさんは浦賀に来て要求したものはなんだったのでしょうか。ここに来たのは、油がほしかったんです。「そんなの聞いたことない。歴史の教科書では習っていない」と思う方がいらっしゃるかもしれません。

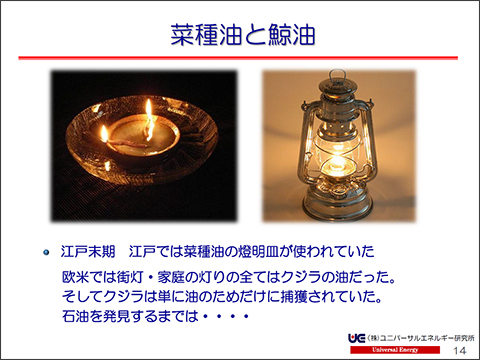

当時、アメリカは鯨油、つまりクジラの油を主に使っていました。クジラの油をランプなどの灯火に使うと、菜種油より明るいんです。クジラの油を採るためには長い間、太平洋を航行して、クジラを探すために行ったり来たりしなければなりません。そうすると燃料が必要です。燃料がなかったら帰れなくなってしまう。だから、太平洋の反対側で燃料補給基地がほしかったんです。クジラは食べるためではなく、ただ油を採るためだけに捕鯨されていました。

さて、ペリーさんは何を求めていたかというと、クジラを獲る船が石炭で動いているので、日本に来て最初に言ったのが「石炭がほしい」ということでした。当時から日本は、油争奪戦に巻き込まれていたんです。ペリーさんが浦賀に来たのは、クジラを獲る船の燃料である石炭が目的の1つだったんです。

ペリーさんが来た後、日本は開港しました。どこを開港したと思いますか。ご存じの通り、北海道では箱館(現在の函館)です。北海道に石炭があることを知っていたんですね。

●時代の変遷とエネルギーシフト

さて、江戸時代の話をしましたが、明治、大正になり、時代とともにエネルギーがどう変わってきたのかをお話ししたいと思います。その時代にどんなエネルギーが使われていたかを知ると、どんな時代だったかがわかります。

江戸時代の日本は、薪や炭を使っていました。そこにペリーさんがやってきて石炭のスーパーパワーを見せつけられ、「これは闘ってもどうやら勝ち目はない」ということを思い知らされ、日本は開港しました。なぜ勝ち目がないと思ったかというと、石炭だからです。薪や炭で石炭にもしも勝てたとしたら、江戸幕府は最後まで踏ん張ったかもしれません。でも降参するしかなかった。そこで翌年、日米和親条約を締結しました。石炭によって時代が変わった。エネルギーが時代を変えたんです。

さて、明治になって石炭の時代がやってきました。石炭が日本の産業を支えました。その中で北海道は、日本の石炭の主要な産地として非常に重要な役割を果たしています。これが明治の近代化を支えました。

そして大正時代。日本人が初めて電気を使い出したのが大正の初めといいますから、元号はエネルギーシフトとぴったり一致しているんですね。どうやって電気を起こしたのでしょう。もちろん石炭もありましたが、主力は水力発電です。川の流れを電気に換える水力発電を始めました。日本はこの点でラッキーでした。急流や深い渓谷があり、ダムを造るのに適した地形がたくさんありました。

石炭もそうです。石炭の時代は北海道や九州などたくさんの産地があったので、日本は豊かになることができました。大正は明るい時代になりました。それまでの、日没とともに寝なければならない時代から、日が沈んでもまだ灯りが点いている明るい時代ですから、生産性が上がってモノがつくられました。

さて、昭和に入ると石油が使われ出しました。昭和天皇の回顧録に「昭和という時代は石油とともに始まり、石油とともに終わった」とあります。意味深い言葉ですね。われわれの生活も石油に重きを置いていました。でも、大変なダメージも受けました。石油の争奪戦に巻き込まれたからです。

≪講演会の様子≫

大正と昭和の間には深い溝があります。何が違うかというと、大正までは、石炭や水力発電があったので自給・自立できました。自分でエネルギーが供給できた時代です。

ところが昭和に入って石油の時代になって、日本ではほとんど採れないので、外国に頭を下げて値段を交渉して買ってくる時代が来ました。日本中の産業がこれは便利だと石油を使い出して、石油がなくなったらどうなるのかということは誰も考えなかった。あるとき石油の値段が4倍です。これがオイルショックです。一夜にして石油の値段が突然4倍になることを日本人は想像していたでしょうか。まったく寝耳に水でした。石油に頼っていれば日本社会は安泰だと思い込んでいました。ところが、そうではないということに初めて気がつき、日本は世界で最もオイルショックのダメージを受けたのでした。徹底的に石油に依存し、しかも中東一極集中でした。

そういう時代の反省を経て、次に出てきたのが原子力です。オイルショックの反省がなかったら、日本は原子力に急速には進めなかったと思います。やはり、石油にだけ依存していることがいかに危険かということに気がついたからですね。オイルショックは日本人にさまざまなことを教えてくれました。

いまはLNG(液化天然ガス)の時代かといえば、全部がそうではありませんが、ここ北海道でもLNG火力発電所が営業を開始し、LNGを燃料として電気がつくられるようになりました。

先ほどお話しした鯨油は、右側の写真で、左側が菜種油です。鯨油のほうが明るいですし、長い時間燃えます。日本では江戸時代にこうして菜種油を灯していましたが、鯨油と比べて暗いですね。「クジラの油をほしい」と言われたことが日本の開国と深く関係があり、江戸時代が終わったわけです。