エネルギー講演会

「激動の国際エネルギー情勢と日本の課題」

(3-2)

●石油危機から50年の教訓

2023年は、第一次石油危機からちょうど50年が経った節目の年でした。その点も含めて、石油危機とウクライナ危機から教訓を学ぶ必要があります。

私が最も重要だと思う教訓は、エネルギーのように戦略的で重要な物資の供給を特定の供給源に依存すぎると、何かあったときに大変なことになって苦しむということです。

50年前、われわれは中東の石油に過度に依存していました。2022年にわかったのは、ロシアのエネルギーに過度に依存していたということ。ひょっとして次の危機が来ることを考えたら、やはり特定の供給源に過度に依存することを避ける必要があります。

また、ウクライナ危機と石油危機を通じて出てきているのが、中東の重要性です。50年前の石油危機のときは、できるだけ分散化を図り、「脱中東」のために頑張っていました。

しかし2022年、「脱ロシア」に日本も参加し、石油をロシアから買うのをやめました。その結果として、いま日本は原油の94〜95%を中東から輸入しています。だからこそ日本にとってみれば、中東からのエネルギー供給の安定確保は、今後も当分の間、重要であるといえます。

また、おそらく今後、エネルギー安全保障と脱炭素の両立については、日本やアメリカをはじめ主要国はどの国も進める流れになるでしょう。方向性としては正しいけれども、道のりは平坦ではないと思っています。

その理由は、エネルギー安全保障と脱炭素を追求する取り組みは、エネルギーのコストや価格を上昇させる方向に力を働かせるだろうと思うからです。ここから先、日本や世界がしなければいけないのは、上がるかもしれないコストをいかに最小化するかだと思います。

●深刻化する世界の分断と経済安全保障

世界の分断は、本当に大きな変化だと思います。アメリカをはじめとした西側諸国と中国がぶつかる世界では、安全保障が重視されます。「コストはかかっても安全保障は守りましょう」というように変わっていきます。その概念の中で生まれているのが、「経済安全保障」や「サプライチェーンの安全保障」です。

そうした重要な物資や技術はできるだけ国産化する。少なくとも同盟国や戦略的な連携パートナーの中でそういうものを作る。その中で出てきているのが、クリティカル・ミネラル(稀少鉱物)やクリーンエネルギー投資に関連した問題です。

例えば、太陽光や風力のタービン、EVといったクリーンエネルギーに必要な部材・部品を製造している国で、圧倒的にシェアが大きいのが中国です。世界的にクリーンエネルギーが進むほど、非常に力を持つ中国の産業に有利に働き、中国に依存することになります。

●日本のエネルギー政策の取り組み

日本では、高度成長のときからエネルギーは重要でしたから、エネルギー政策にずっと取り組んできました。石油危機によって大転換が起き、エネルギー安全保障が重視され、90年代以降は地球環境問題と市場の自由化という新しいテーマが付け加わりました。

しかし、2011年の東日本大震災と福島第一原発事故という巨大な事故のインパクトによって、エネルギー政策が総点検という形での再検討が行われ、現在に至っています。

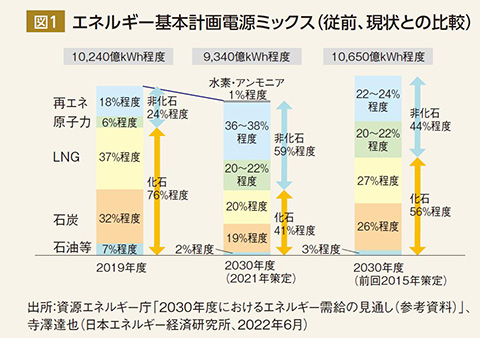

そして、約3年に1回改定されるエネルギー基本計画は、日本のエネルギー政策の基本形ですが、これが震災の後も改定を続け、現在一番新しいものは、2021年10月に「第6次エネルギー基本計画」として閣議決定されています。

グラフにある通り、2030年には再生可能エネルギーをいまの倍の36〜38%にしよう、原子力は20〜22%にしようという計画です。また、水素・アンモニアなどの新しい燃料は1%と非常に小さいですが、日本の政策で初めて数値目標として出したという意味で重要なものです。こういう目標を立てて実施できれば、日本のCO2排出削減や安定供給、コストの上昇抑制に効果があるでしょう。