|

奥村 さらに、火山活動については昨年IAEAのガイドができたばかりで、審査ガイドもそれに合わせて急遽作られたものですが、日本の火山学者は「火山との共生」という強い大義を持っています。つまり「火山が爆発すると危ないから逃げろ」という人は誰もいなくて、「危機が迫ったら対応が必要だが、火山と我々は共存共栄していかなければならない」ということで、かなり冷静な基準やガイドが作られています。ただし、火砕流や溶岩流が来たりする場所に「原子力施設の立地はやめよう」と言っています。

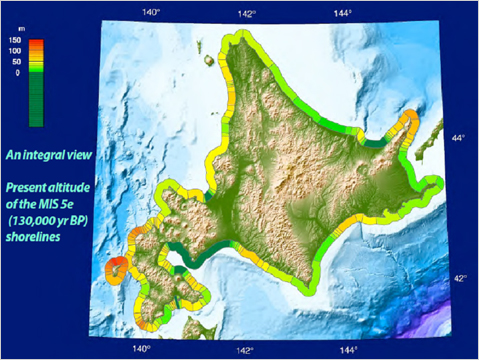

泊発電所の周りを見てみると、北海道にはご存じのように火山がたくさんあり、札幌の周りでは、支笏や洞爺の周りに火砕流が大きく広がっています。さらに、泊発電所のすぐそばには、ニセコという1万年ぐらい前まで活動した火山があります。

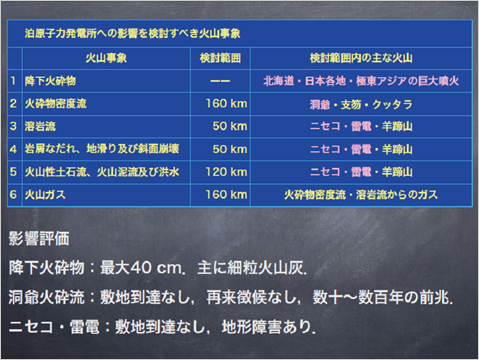

これらについては安全審査が行われていて、ここに全部ではありませんが、泊発電所が影響を検討しなければならない火山が書いてあります。赤い字で書いてあるものは、実際に検討の対象です。

降下火山灰といって、空から降ってくる噴出物のうち粒の粗いものは泊にはあまり飛んで来ないので、細かい火山灰だけ考えればいい。火砕流堆積物というのは、雲仙の火砕流のたぶん100万倍ぐらいの規模のものが11万年前に洞爺湖から出てきたものです。それが銀山や岩内まで来ていますが、それの影響はないだろうか、あるいはニセコが崩れたり、溶岩流が出たりしないだろうかという検討がいま進んでいます。空から降ってくる火山灰は厚さ40cmぐらい。九州の阿蘇山で噴火した火山灰が網走で20cmほど溜まっているので、そんな噴火が起きると40〜50cmの火山灰は来るだろうと、北海道電力は検討しています。

一方、洞爺に関して言えば、これまでも敷地に来ていないし、再来の兆候もないと。もしも再来の場合は数十年、数百年という前兆があるので、住民に避難してもらい、さらに核燃料を安全な場所に移動する時間はきっとあると考えています。ただし、そのモニターはしなければいけないと言われています。

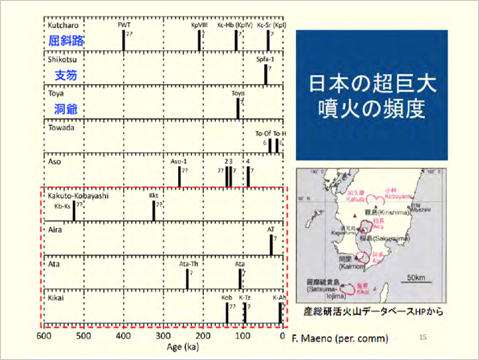

とても長い時間の話で恐縮ですが、横軸が時間です。右端が現在で、一つの目盛が10万年前です。一番上の屈斜路カルデラを見ると、10万年ごとぐらいに巨大噴火が起きています。道東が全部火砕流で埋まるくらいです。支笏は4万年前。洞爺が11万年前ですが、過去11万年間、同じような噴火が起きた形跡もなく、それ以前に繰り返された形跡もない。これは、当面は安全だと考える根拠の一つになっています。

さらに南九州を例に取ると、10万年ごとに100立方kmの火砕流が出てきます。マグマがどのように溜まってきたかが最近わかってきて、例えば洞爺火砕流は、ざっとみて100立方km。仮に地下深くで0.1立方kmずつマグマが毎年溜まるとすると1000年かかります。1000年かかったものが1週間で出てしまうと巨大噴火が起きます。しかし、いままでの観測では、0.1立方km以下でもマグマが溜まっていけば、地表で観察ができます。というわけで、洞爺湖のような破局的な噴火の場合、我々はその前兆を予測できるだろうと考え、これをもって泊が直ちに危険だと考えることはないと考えられます。

最後に一言よろしいですか。火山については現在も審議中ですが、その審議をしている規制委員会は大丈夫ではありません。破砕帯評価は島崎委員という有識者が担当していますが、この有識者は活断層のことはわかっても、岩盤の中の断層のことはわからない。さらに、火山については新規制基準適合性評価で検討が行われていますが、そこにはなんと、有識者さえいない。島崎委員と事務局、一部は政府の研究機関から動員された研究者ですが、基本的に責任を持って判断する専門家はいません。火山のことがわかる人は一人もいない。そういう人たちが適合性を評価するのはとんでもないことだと思いますが、いかがでしょうか。 最後に一言よろしいですか。火山については現在も審議中ですが、その審議をしている規制委員会は大丈夫ではありません。破砕帯評価は島崎委員という有識者が担当していますが、この有識者は活断層のことはわかっても、岩盤の中の断層のことはわからない。さらに、火山については新規制基準適合性評価で検討が行われていますが、そこにはなんと、有識者さえいない。島崎委員と事務局、一部は政府の研究機関から動員された研究者ですが、基本的に責任を持って判断する専門家はいません。火山のことがわかる人は一人もいない。そういう人たちが適合性を評価するのはとんでもないことだと思いますが、いかがでしょうか。

従来、原子力安全委員会には、原子炉安全専門審査委員会があって、その必要性を政府が認め、数十人の専門家が集まって極めて慎重に議論していた。その組織はいま一切ありません。そういう組織を否定するところから始まっていますが、この評価の手続きは極めて問題が大きいと思います。 |