|

奈良林 皆さんのお手元に配布されている印刷物をご覧いただきながらご説明します。

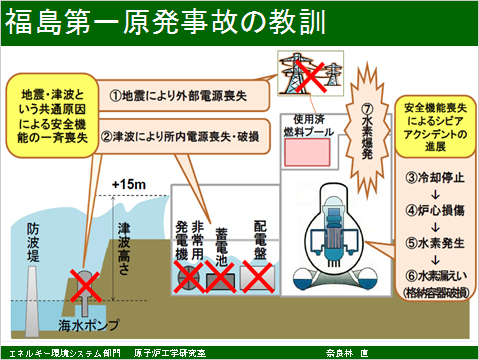

「福島第一原発事故の教訓」をご覧ください。事故の原因となった「地震による外部電源喪失」とは、地震によって送電線の碍子(がいし)が破損したり、土砂で送電線の鉄塔が倒されたり、受電設備が折れて受電できなくなるというものでした。次の原因が「津波による所内電源喪失・破損」で、これが致命的でした。津波によって、原子力発電所で最も大事な緊急炉心冷却系、つまり核燃料を冷やす設備が全滅しました。高さ10mの敷地を越える津波が来ることを想定していなかった。仮に津波が超えたとしても、原子炉建屋の中に海水が入らないような止水対策が必要だったわけです。

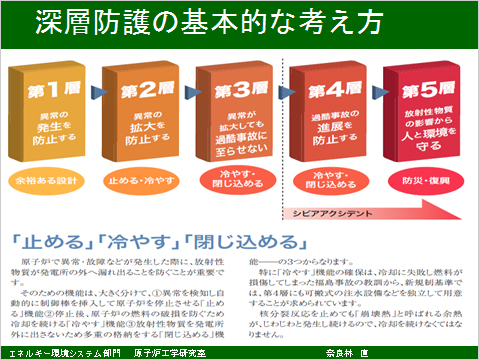

こうした反省から、原子力の規制を「深層防護」という考え方で再構築しています。軍事用語に由来していますが、絶対に敵に負けないために多種多様な備えをするというものです。第1層はまず「事故を発生させない」、第2層は「事故を拡大させない」、第3層は、もし事故が拡大した場合は「緊急に炉心を冷却する」。こうした場合は、冷やして格納容器で放射性物資を閉じ込めることが基本ですが、津波の直撃を受けて第3層が機能しなかったことが、福島第一原発事故の本質です。

そして、アメリカでは第4層が用意されていました。もし炉心が損傷した場合には、速やかにさまざまな機材を使って「原子炉の冷却を再開する」というものです。アメリカでは、9.11に貿易センタービルがテロに襲われた教訓を生かし、過酷な事故の場合にも「炉心を冷却する機能を絶対に失わない」というのが鉄則となりました。日本の規制当局もその講習会に行ったそうですが、実際に規制として日本の発電所にその対策を求めることをしなかった。そのために、第4層のアクシデントマネジメントができなかったということです。

津波は自然災害ですが、テロと同じようなものです。送電線の外部電源の鉄塔を倒して海水ポンプを全部使えなくさせ、最後は本拠地の緊急炉心冷却系も壊してしまう。こうしたことを防ぐしくみを持っていることが大事です。

第5層は「防災」です。一般には「防災=逃げること」といわれますが、私は間違いだと思っています。IAEA、つまりヨーロッパの防災の考え方では、第5層においては逃げる「防災」と並んで「復興」という言葉があります。つまり、一度逃げたとしても、戻ってきて生活を再開できること。そこまでのマスタープランが作られていることが大事です。

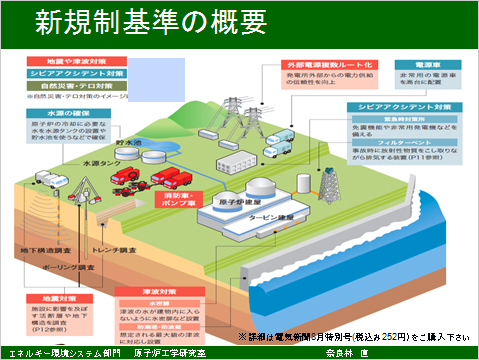

また、新たな基準では、従来の対策以外に、自然現象に対する考慮、火災に対する考慮、電源の信頼性などが追加になりました。

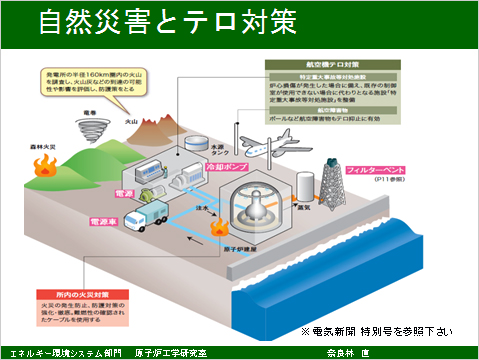

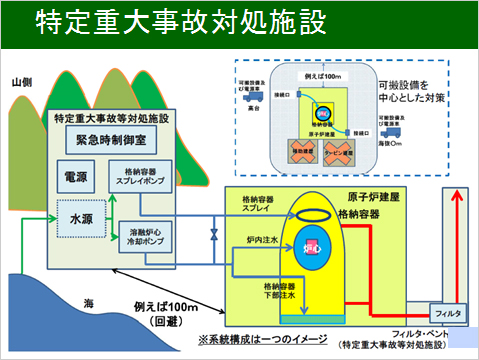

さらに、炉心損傷防止対策、格納容器破損防止対策などがあります。放射性物質の拡散抑制対策とは「フィルターベント」と呼ばれ、事故が起きたときに放射能を濾(こ)し取って廃棄するものです。私は原子力学会で強くこれを主張し、規制委員会でもこういうものを作らなければいけないと繰り返し唱えて実現しました。もう一つは、意図的な航空機衝突への対応で、いわばテロ対策です。

これは新規制基準の概要です。発電所の前には防潮堤を作ります。もし緊急炉心冷却系が使えない場合には、消防車あるいは注水ポンプで注水します。また、その水源となるプールや池を高台に用意すること、外部電源を複数用意することなどが対策として打ち出されました。

次がテロ対策です。テロの航空機がたとえ原子炉建屋にぶつかっても、核燃料が破損しないようにすること。航空機にとって障害物となるポールを建てるなど、原子炉への直撃を防ぐ対策を取ります。

さらに「特定重大事故対処施設」を用意します。これは、テロに乗っ取られても、別の場所で原子力発電所を安全に停止する操作ができる場所です。

それから、先ほど地元の方の幸せを取り戻すための復興プランが必要だとお話ししました。実は9月に、福島で被災された方20数人を連れて、チェルノブイリ原発事故のあったウクライナに行きました。ウクライナでは、チェルノブイリ事故後1年8カ月で「スラブチッチ市」というニュータウンを建設しました。仮設住宅から新しい家に移り、24,000人の住む街が2年以内にできるという、大変すばらしい街づくりをしました。幼稚園を400mおきに作り、子どもが3人以上いる家庭は戸建てに移っていいというルールがあります。私が行ったときも、子どもたちが楽しそうに談笑している光景が各所で見られました。街の活気がずっと続く少子化対策です。

この街は、当初はチェルノブイリ原発で働く人たちの街でしたが、チェルノブイリ原発が閉鎖されたあと、その人たちが働けるように、さまざまな生活用品を作る工場や、ウクライナの特産品である刺繍製品の工場などを作って雇用を確保しました。

コンセプトは「おとぎの国」。音楽・絵画・スポーツなど子どもたちの文化活動イベントを頻繁に開催し、子どもたちが楽しく暮らせるおとぎの国を、チェルノブイリの事故後2年以内に作った。そしていまもずっと続いています。

これを福島の方々に一緒に見に行っていただき、スラブチッチ市長との懇談会を行いました。懇談会には地元の方々も出席していましたが、この街では毎週月曜日に市長との対話会をずっと続けているそうです。

こうした復興計画を日本でも第5層にぜひ組み込み、早く福島に復興を実現していただきたいと思っています。

|