|

森本

このまま中国が経済発展していくと、間違いなく2020年頃に中国の石油需要はアメリカの石油需要を抜いてしまいます。中国の問題は産業の発展だけでなく、1,800万台の自動車のことを考えてもそうです。自動車の大半はガソリンで走っているので、日本の自動車産業もハイブリッド車や燃料電池自動車がいずれ中国で必要になるだろうと考えて輸出を伸ばそうとしています。

しかし、中国が地球温暖化の排出規制になかなか乗ってこない。それをやると国内産業の育成を阻害することになり、COP16、17に中国がなかなか乗らないので、中国を環境問題にうまく組み入れ、結果として中国のエネルギー事情を変えていくという方法を日本は考えていかなければなりません。そこが第一の鍵です。

しかし、中国が地球温暖化の排出規制になかなか乗ってこない。それをやると国内産業の育成を阻害することになり、COP16、17に中国がなかなか乗らないので、中国を環境問題にうまく組み入れ、結果として中国のエネルギー事情を変えていくという方法を日本は考えていかなければなりません。そこが第一の鍵です。

第二に、中国は天然資源を求めて世界中に出ていくだろうと思います。いまは中東湾岸だけでなくアフリカにも出ていって、中国型のODA(政府開発援助)をねらっています。私が昔、アフリカの日本大使館にいたときに、中国が現地に入ってきて軽工業の工場をつくりました。しかも刑に服している人を労働力として使って工場をつくり、そのまま現地に放置するというやり方でした。最近ではその中国人が人質になっているケースが増えている。金になるからだと思います。

中国はそのように、アフリカの資源国との協力関係を通じて資源を手に入れるだけでなく、海洋の領有権を主張して、軍事力でそれを守っています。つまり軍が海洋資源を守るという任務を持っています。おそらくアジアでものすごい資源競争が起きるでしょう。特に中国とそれを追いかけるインドが、中東湾岸の資源をほとんど食ってしまう状況になると思います。

中国との関係を考えるときに、日本は国際社会でどういうことを進めるべきかが問われます。日本だけでやってもダメですが、環境汚染を制限するために中国に協力を求める大きな枠組みをどうつくっていくかが大事です。

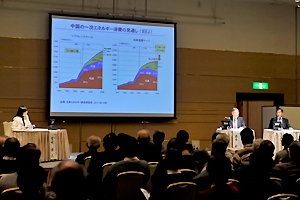

この図で中国の一次エネルギー消費を見ると、石炭に半分近く依存しています。これを燃やされるとまずいわけです。そこで石炭を液化し、CO2の排出を少なくするような技術開発が必要です。「脱硫」といって硫黄の部分を除いて石炭を使う技術を開発してくれないといけません。北京に行くとわかりますが、曇って向こう側が見えないくらいの環境です。

そういうことを放置して国内産業を育成しないと、中国の共産党支配が安定しないという政治的背景があるので、中国の自助努力は非常に重要です。世界のCO2の3〜4割を排出している中国が、経済発展に邁進するためだけにエネルギーを外に求め、自分で使いまくっている。この状態を日本がどう受け止めるかということです。 |