チェルノブイリ事故との比較ではどうなのか |

| ● |

下道 今回の事故は 国際評価尺度でレベル7とされていて、チェルノブイリ事故と同じ扱いですね。 国際評価尺度でレベル7とされていて、チェルノブイリ事故と同じ扱いですね。 |

| |

| ● |

杉山 はい。国際評価尺度では、外部に放出された放射性物質の量が「数万テラベクレル以上(ヨウ素換算・テラは1兆倍)」の場合はレベル7と位置づけられていますが、その点で、ロシアの原子力専門家が「チェルノブイリ事故と同じ扱いにするのは適切でない」と言っています。チェルノブイリ事故では約520万テラベクレル、福島第一の事故は約77万テラベクレル※2で、どちらもレベル7の条件を満たしていますが、1ケタの違いがあります。 |

| |

| ● |

古村 1ケタの違いは大きいですね。 |

| |

| ● |

杉山 チェルノブイリ事故で放出された放射性物質の量がなぜそんなに上回っているかというと、いくつかの原因があります。

一つは、運転員に対する教育が不十分だったこと。やってはいけない操作を繰り返したために、核暴走を引き起こして格納容器のない原子炉が壊れ、多量の放射性物質が環境に放出されました。もう一つは、中性子の減速材に黒鉛を使っていたこと。燃え出す可能性のある黒鉛が多量に入っていたので、爆発だけでは済まず火災に発展し、多量の放射性物質が広範囲に拡散しました。このため、緊急時対応した作業員28人が、急性放射線障害で死亡しています。

一方、福島第一の場合は、津波が原因でさまざまな問題は起きましたが、格納容器があることで放射性物質の放出量は限定されました。国際機関が緊急時作業者の被ばく線量限度【KEY WORD参照】として定めた値の半分で放射線をコントロールし、現場の作業を進めています。チェルノブイリ事故と同じ「レベル7」の区分に異議を唱える声はあり、今後もこの議論は続くと思われます。

一方、福島第一の場合は、津波が原因でさまざまな問題は起きましたが、格納容器があることで放射性物質の放出量は限定されました。国際機関が緊急時作業者の被ばく線量限度【KEY WORD参照】として定めた値の半分で放射線をコントロールし、現場の作業を進めています。チェルノブイリ事故と同じ「レベル7」の区分に異議を唱える声はあり、今後もこの議論は続くと思われます。

|

| |

| |

※2

原子力安全・保安院が公表した6月6日現在の推定値(4月12日現在の数値を修正済み)。なお、原子力安全委員会は4月12日現在の推定値を63万テラベクレルとしている。 |

| |

| |

【KEY WORD】

緊急時における作業者の線量限度

放射線業務に従事する職業人の放射線被ばく線量限度については、福島第一原発事故の前と後で国の基準に変更が見られた。

事故前は、国際放射線防護委員会(ICRP)の1990年勧告に基づき、実効線量で100ミリシーベルトと定めていたが、事故後はこれを250ミリシーベルトに引き上げた。この根拠は、ICRPが「緊急救助活動に従事する者」の線量限度として1,000ミリシーベルトまたは500ミリシーベルトを基準にしていることを踏まえ、国の関係機関が協議して設定したもの。 |

| |

事故収束に向けた道筋と今後に必要なこと |

| ● |

前田 事故が収束するまでに、 どれくらいかかるのでしょうか。 どれくらいかかるのでしょうか。 |

| |

| ● |

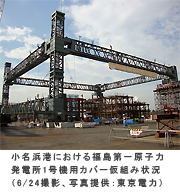

杉山 東京電力が示した工程表では9カ月とあり、原子炉が概ね100℃以下の「冷温停止」の状態になるにはそれくらい必要かもしれません。ただ、放射線レベルが下がるまでにはもっと時間がかかります。現在はまだ、溶けた燃料がどのような形態になっているかわかりません。それらをすべて回収してクリーンな状態にするには、10年くらいのスパンで考える必要があると思います。

また、アメリカで起きたスリーマイルアイランド事故後のように、国際協力研究として作業を進めていくことも考えられます。 |

| |

| ● |

下道 避難している方たちは、いつになったら家に戻れるのでしょうか。 |

| |

| ● |

杉山 現状では、収束に向けた作業が工程表通りに進むことが前提です。 発電所からの放射性物質の放出をきちんと管理できる状況になり、年間20ミリシーベルト以下の条件となった地域では、家に戻れるようになるはずです。さらに、自衛隊の協力を得て除染作業を進めることで、帰宅はより早期になると思います。 発電所からの放射性物質の放出をきちんと管理できる状況になり、年間20ミリシーベルト以下の条件となった地域では、家に戻れるようになるはずです。さらに、自衛隊の協力を得て除染作業を進めることで、帰宅はより早期になると思います。

また、もう一つの考えとして、放射線のリスク(危険性)だけを見るのではなく、帰宅することによるベネフィット(便益)とのバランスを考えたうえで、状況や段階に応じた適切な対応を取る方法もあります。私自身は、帰宅を希望している方たちは家に戻っても良いと思っています。年間100ミリシーベルト程度の放射線量を被ばくした場合にがんになるリスクは、食生活での野菜不足が原因でがんになるリスクと同程度と言われていますから(国立がん研究センター調べ)、心配はいりません。むしろ、帰宅できずにストレスのある避難生活を送ることのほうが、健康上のリスクは高い場合があると考えます。

私は、緊急時の放射線のリスクについて、政府がきちんと情報発信していないことが問題だと思います。日本の放射線教育についても同じことが言えます。これからは子どもたちに「シーベルトやベクレルとはどういう意味か」「放射線の量はどこまでが安全でどこから危険か」ということをきちんと教えるべきです。もともと自分の体の中に放射性物質があるということを、今回初めて知った人も多いと思います。

私は、緊急時の放射線のリスクについて、政府がきちんと情報発信していないことが問題だと思います。日本の放射線教育についても同じことが言えます。これからは子どもたちに「シーベルトやベクレルとはどういう意味か」「放射線の量はどこまでが安全でどこから危険か」ということをきちんと教えるべきです。もともと自分の体の中に放射性物質があるということを、今回初めて知った人も多いと思います。

|

| |

| |

| ● |

古村 原子力技術者を目指す学生さんたちに、先生はどんなことを伝えていきたいとお考えですか。 |

| |

| ● |

杉山 重大な原子力事故が起きた以上、我々エンジニアとしては、これからも起きる可能性があるという前提で、さらに安全性を高める研究をしなければなりません。また、事故が起きたときに外部への影響を最小限にするような発電所の研究も必要だと考えています。現在、学生たちとこうした目標を共有しています。 |

| |

| ● |

山口 最後に、泊発電所の安全対策についてはどうご覧になっていますか。 |

| |

| ● |

杉山 泊発電所には、福島第一にない設計上の特徴として「タービン動補助給水ポンプ」があります【図2参照】。

【図2】緊急時における泊発電所の設計上の特徴について

出典:北海道電力「東日本大震災による原子力事故を踏まえた泊発電所の状況について」

今回のように外部電源が喪失して非常用ディーゼル発電機や海水ポンプが機能を失った場合でも、このポンプによって水を蒸気発生器に送り込み、熱を大気に捨てることで、炉心を冷却することができます。万一の際に安全確保のための重要な役目を果たすと考えています。

また、国は今回の事故を受けて各電力会社に緊急安全対策を指示しましたが、泊発電所が取り組んだ内容は妥当なものと評価されました。このほか、さらなる安全性向上のための中長期的な安全対策についても具体的な計画が示されており【図3・4参照】、

【図3】泊発電所での緊急安全対策の実施について

出典:北海道電力「東日本大震災による原子力事故を踏まえた泊発電所の状況について」

【図4】さらなる安全性向上対策について

出典:北海道電力「東日本大震災による原子力事故を踏まえた泊発電所の状況について」

これらが整うことで安全性はさらに高まると期待しています。 |

| |

| ● |

4人 今日は私たちの質問に丁寧にお答えくださって、ありがとうございました。 |

| |