|

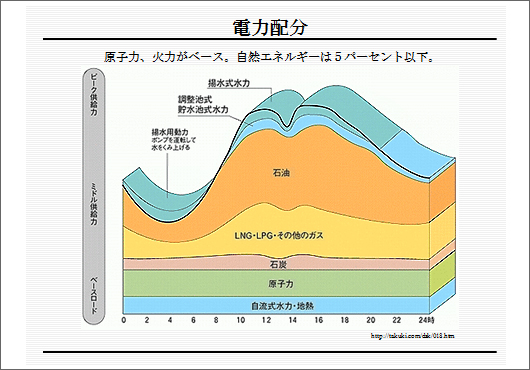

この図は、日本の電力配分を表しています。下のほうにベース電源があり、緑色で示された原子力は現在ほとんどゼロです。代わりに液化天然ガスがここに位置づけられています。

いわゆる新エネルギーは、この図では上のほうにある表皮のような部分です。前政権が目指していたエネルギー政策では、この皮みたいなところを、下にあるベース電源のようにもっと大きくしましょうという話でしたが、現実的に考えて、果たしてそれができるのかが問題です。

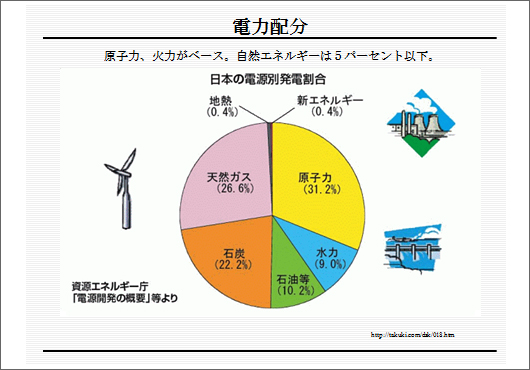

これは3.11以前の日本の電力構成です。循環型エネルギーは日本では10%くらいだといわれていました。その中で水力が9%、風力や太陽光は0.4%ぐらいです。現在はこれらをどんどん伸ばしていこうという話になっています。

僕の考えとしては、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーの研究は今後も続けていくべきだと思います。そして、もっと増やしていくべきだと思います。

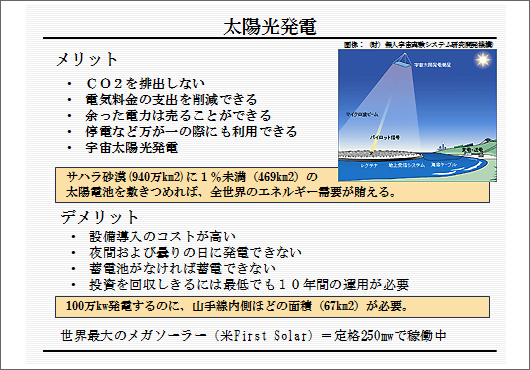

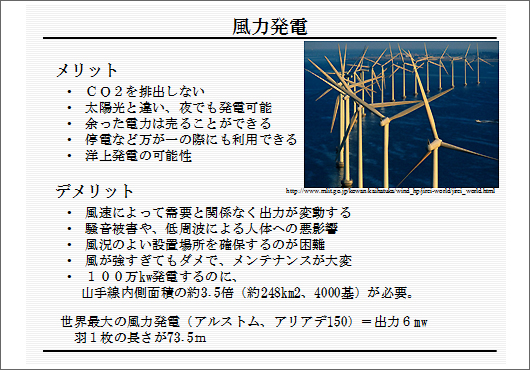

ただ、例えば太陽光発電の場合、夜はどうするのか、あるいは曇りの日や雨の日はどうするか。同様に風力発電についても、風が足りなければ発電できないわけです。

太陽光発電、風力発電とも、メリットとしてはCO2を出さないこと。デメリットとしては、エネルギー密度が低いことと自然条件に左右されることなどです。

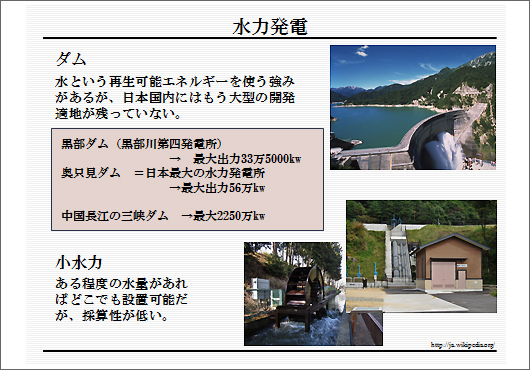

また、水力に関しては、『黒部の太陽』という映画で知られる黒部ダムを例に取ると、最大出力で33万kWぐらいです。つまり原子力発電所1基あたりを100万kWとすると、その1/3ぐらいにしかならないわけです。ですから、水力もエネルギー密度があまり高くはないということです。定常的な電源にはなり得ますが、量的に非常に少ないといえます。さらに自然破壊という観点からも問題があります。

|